天体写真撮影用フィルターの効果比較

アイダス(IDAS)は、天体写真撮影用フィルターの分野でよく知られたブランドで、様々な特性を持ったフィルターを製造販売しています。中でも、光害カットフィルターのLPS-P2シリーズは、銀塩フィルムの頃から人気のあるフィルターで、多くの天文ファンが愛用しています。今回、このLPS-P2フィルターが、デジタル機材により適した、LPS-D1フィルターとして生まれ変わりました。そこで、このLPS-D1フィルターと、天体写真ファンの間の中で注目を集めているHEUIB-IIの効果の違いを試写によって確認してみました。

光害カットフィルターについて

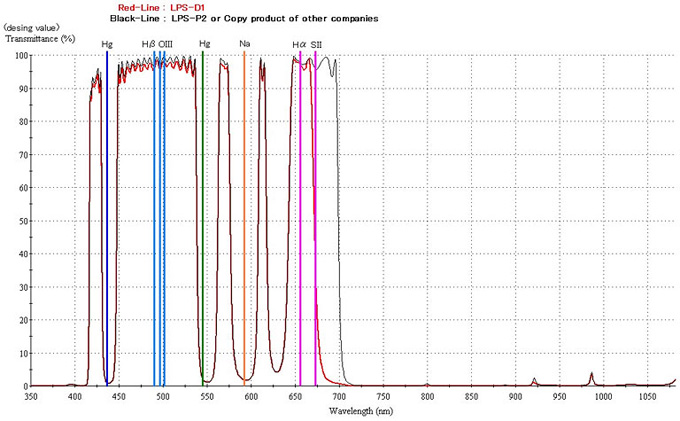

光害カットフィルターは、光害の基となる水銀灯やナトリウム灯の波長の光だけをカットするように設計されたフィルターです。以下のLPS-D1とLPS-P2フィルターの特性曲線を見ると、水銀やナトリウム灯の波長の部分だけ透過率が低くなり、星雲や銀河が発する波長の光は透過する設計であることがわかります。

光害カットフィルターは、光害の基となる水銀灯やナトリウム灯の波長の光だけをカットするように設計されたフィルターです。以下のLPS-D1とLPS-P2フィルターの特性曲線を見ると、水銀やナトリウム灯の波長の部分だけ透過率が低くなり、星雲や銀河が発する波長の光は透過する設計であることがわかります。

光害の元となる光をカットしてくれるため、光害カットフィルターを使用すれば、光害の影響のある天体観測地でも、通常より長い露出時間をかけて天体を写し出すことができます。ただ、実際の光害は、水銀灯やナトリウム灯によるものだけでなく、蛍光灯などの全波長による照明の影響も大きいため、すべての光害をカットできるわけではありません。ある程度の光害をカットし、コントラストを高めてくれるフィルターと考えた方が良いでしょう。

なお、メーカーによると、今回新しくなったLPS-D1フィルターは、以前のLPS-P2フィルターよりも長波長側の光をシャープにカットし、赤カブリを抑えた設計になっているとのことです。

HEUIB-IIフィルターについて

HEUIB-IIフィルターは、光害をカットするためのフィルターではなく、Hα光で輝く散光星雲のコントラストを強調するフィルターです。IRカットフィルターのように、波長700nmからの近赤外と紫外域の光をブロックしつつ、波長600nm~650nm前後の光もカットしています。これにより、天文用IRカットフィルターに見られる赤カブリをある程度低減し、星雲のコントラストを強調してくれます。

HEUIB-IIフィルターは、光害をカットするためのフィルターではなく、Hα光で輝く散光星雲のコントラストを強調するフィルターです。IRカットフィルターのように、波長700nmからの近赤外と紫外域の光をブロックしつつ、波長600nm~650nm前後の光もカットしています。これにより、天文用IRカットフィルターに見られる赤カブリをある程度低減し、星雲のコントラストを強調してくれます。

天体写真撮影用のフィルターに換装したデジタル一眼レフカメラで星空を撮影すると、夜空が赤被りして写ることがありますが、HEUIB-IIフィルターは、この赤カブリを低減しつつ、赤く輝く散光星雲のコントラストを向上してくれるフィルターと考えるとよいでしょう。

試写の結果

この2種類のフィルターをASTRO60Dに装着して、冬の夜空で輝くバラ星雲を撮影してみました。撮影光学系には、コーワ PROMINAR500mm F5.6 FL(マウントアダプター TX07使用, 350mm F4)を用いて、ビクセンSXP赤道儀で追尾撮影を行いました。

なお、これらのフィルターは、アイダスのEOS-MFAアダプターを用いて、ASTRO60Dのカメラマウント内に装着しました。このEOS-MFAアダプターを用いると、レンズと撮像素子の間に37mm径のフィルターを装着することができるので、フィルターが使用できるレンズの種類が広がります。また、光学系ごとに径の異なるフィルターを用意する必要がなくなりますので、経済的です。

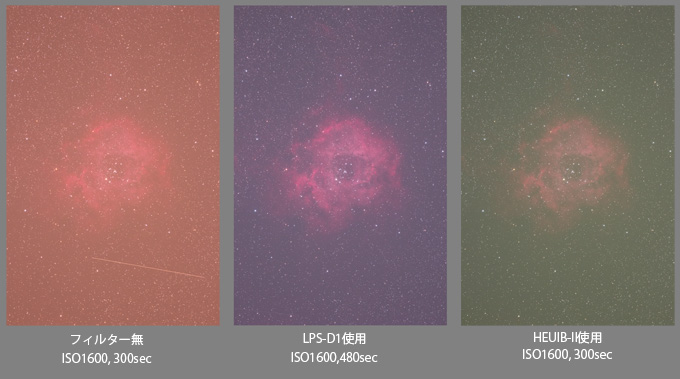

では、撮影画像を見ていきましょう。下がそれぞれのフィルターを使用したときのバラ星雲の写真です。撮影の際、カメラのホワイトバランスを太陽光にセットしています。撮影後の加工は一切行っていない未処理画像です。なお、この画像の撮影は、若干光害の影響があるものの、5等星までは見える郊外(岡山県備前市)で撮影しました。

一番左は、フィルター未装着のASTRO60Dで撮影した写真です。ASTRO60D内に装着された天体撮影用IRカットフィルターの影響で、全体に赤かぶりしているのがわかります。

中央は、光害カットフィルターLPS-D1を、ASTRO60Dのマウント内に装着して撮影した写真です。フィルター無しの画像と比べると、赤かぶりが低減していますが、背景が若干青味かかった仕上がりです。また、光害をブロックする影響で、露出がアンダーになるので、他の2枚より露出時間を長くしています。

右側の写真は、HEUIB-IIフィルターを用いて撮影したものです。背景はニュートラルグレーに最も近い仕上がりで、星雲のコントラストもフィルター無しと比べて良好です。露出時間はフィルター無しと同様ですが、若干暗めの仕上がりとなりました。

強調処理後の比較

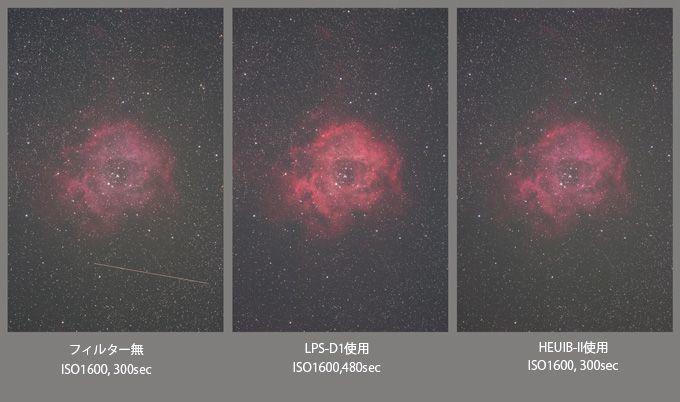

星雲の写り具合の違いを比べるため、各画像を画像処理ソフトウェアを使って強調してみました。画像処理では、背景のカラーバランスをニュートラルグレーに近づけ、背景の明るさがほぼ同じ明度になるように調整した後、レベル補正コマンドを使用して同じ量だけ強調処理を行いました。その処理後の画像が下になります。

画像処理後の画像を比べると、LPS-D1フィルターを用いた画像が、ばら星雲の淡い部分まで、最もコントラスト良く写っているのがわかります。これは、夜空に残る光害の光をカットして、露出時間を他のフィルターより延ばせたためでしょう。

続いて星雲のコントラストが高いのは、HEUIB-IIフィルターの画像です。こちらは、元画像自体がニュートラルグレーに近かったので、カラーバランスの調整は最小限で済みました。星雲自体の色合いもフィルター無しのものに近く、好感の持てるナチュラルな仕上がりになっています。

フィルター未装着の画像は、ホワイトバランスを合わせることにより、赤かぶりが取れてナチュラルな背景になりましたが、他の2つの画像と比べると、星雲のコントラストは弱くなっています。なお画像の中に斜めに走っている線は、人工衛星の軌跡です。

まとめ

今回、新しく発売されたフィルターをテストしてみたところ、最も好印象を受けたのは、HEUIB-IIフィルターでした。これは撮影を行った場所が、光害の影響は若干あるものの、天の川が薄く見えている環境だったことも影響していると思います。より光害の影響の大きい都市部周辺で撮影すれば、LPS-D1フィルターの方が効果を発揮したかもしれません。

天体写真撮影を始めたばかりの方が天文用フィルターに換装したデジタルカメラを使うと、カラーバランスが狂ってしまうのに悩まされることがあります。そのようなときにHEUIB-IIフィルターを使用すれば、カラーバランスを改善しつつ、星雲のコントラストも強調してくれるので、後の画像処理も行いやすく感じられるでしょう。HEUIB-IIフィルターは、散光星雲を撮影する際の常用フィルターとして活用できそうですね。

一方、天体写真のベテランの方なら、カラーバランスの崩れは画像処理で補正することとして、LPS-D1フィルターの光害カット特性を生かして長時間露出し、淡い星雲の描出を狙うことが可能でしょう。これら二つのフィルターは、モデルチェンジ以前から天体写真ファンの間で人気がありましたが、改めて優れた天体写真適正を持っていることが確認できました。撮影したい天体やシチュエーションに合わせてフィルターを使いこなすことができれば、より素晴らしい作品を生み出せるのではないでしょうか。

望遠鏡セット

望遠鏡セット 鏡筒

鏡筒 赤道儀・架台

赤道儀・架台 望遠鏡パーツ

望遠鏡パーツ 双眼鏡

双眼鏡 アイピース

アイピース CMOSカメラ

CMOSカメラ バッテリー

バッテリー 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア フィールドスコープ

フィールドスコープ アイピース

アイピース 三脚・雲台

三脚・雲台 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア 中古/在庫処分品

中古/在庫処分品 顕微鏡

顕微鏡 レーザー距離計・

レーザー距離計・ 単眼鏡・ルーペ

単眼鏡・ルーペ その他

その他