ビクセンSXP赤道儀 インプレッション Vol.03 「ビクセンアドバンスユニット」

スターブックTENコントローラーの機能拡張ユニットとして、アドバンスユニットが発売されました。AXD赤道儀が登場した頃から待ち望まれていたこの拡張ユニットの性能はどの程度なのか気になるところです。今回、試用する機会を得ましたので、ガイド機能を中心にテストを行ってみました。

アドバンスユニットについて

アドバンスユニットは、スターブックTEN専用の拡張ユニットですので、SX赤道儀シリーズに装備されているスターブックには対応していません。現在のところ、スターブックTENを搭載しているAXD赤道儀とSXP赤道儀がこのアドバンスユニットを使用できる赤道儀となっています。

アドバンスユニットは、スターブックTEN専用の拡張ユニットですので、SX赤道儀シリーズに装備されているスターブックには対応していません。現在のところ、スターブックTENを搭載しているAXD赤道儀とSXP赤道儀がこのアドバンスユニットを使用できる赤道儀となっています。

アドバンスユニットは、スターブックTENの拡張スロットの中に差し込んで使用します。スターブックTENの中にすっぽりと収まるので、出っ張りもなくかさばりません。アドバンスユニット自体はプラスチック製で、非常に軽くできています。

アドバンスユニットには、CCDビデオカメラの信号を受けるアナログ映像端子、デジタル一眼レフカメラのシャッターをコントロールするレリーズ端子、SDカードスロット、それにUSB端子が付いています。

なお、アドバンスユニットを使う前に、スターブックTENのプログラムのバージョンを最新版へアップデートしておきましょう。

アップデートの方法は、メーカーのホームページやSXP赤道儀のマニュアルに記載されています。

オートガイドに必要な機器

アドバンスユニットの最大の魅力は、スターブックTENを使ったオートガイド機能です。この機能を使えば、パソコンが必要な外付けオートガイダーの代わりに、スターブックTENの画面上でオートガイドの操作ができます。撮影時にパソコンを使いたくない方には、大変魅力的な機能と言えるでしょう。

アドバンスユニットの最大の魅力は、スターブックTENを使ったオートガイド機能です。この機能を使えば、パソコンが必要な外付けオートガイダーの代わりに、スターブックTENの画面上でオートガイドの操作ができます。撮影時にパソコンを使いたくない方には、大変魅力的な機能と言えるでしょう。

オートガイド機能を使用するには、アドバンスユニットの他に、星の動きを監視するCCDビデオカメラが必要です。CCDビデオカメラは、アナログ信号(NTSCコンポジット信号)を扱えるものなら、アドバンスユニットに繋ぐことができます。アナログCCDビデオカメラを既にお持ちであれば、お手持ちの機種が対応しているか、販売店で相談されるとよいでしょう。

今回のテストでは、ビクセンのカラーCCDビデオカメラC0014-3M(右写真)を使用しました。このカメラには、1/3インチのカラーCCDセンサー(41万画素)が使われています。

ところで、メーカーでは、このアドバンスユニットを使ったオートガイドのことを、外付けオートガイダーを使った操作と区別するために「ビデオガイド」と呼んでいます。それに従って、本記事でも以下「ビデオガイド」と記載します。

操作の手順

まず、アドバンスユニットを入れたスターブックTENと、CCDビデオカメラをケーブルで繋ぎます。次に、スターブックTENのメニューにある拡張機能から、映像信号表示を選ぶと、画面にCCDビデオカメラで捉えた映像が表示されます。この画面は全画面表示と画面半分が選べるようになっており、右の写真はその半画面表示の様子です。スターブックの星図の横に、CCDビデオカメラからの映像が表示されているのが分かります。

まず、アドバンスユニットを入れたスターブックTENと、CCDビデオカメラをケーブルで繋ぎます。次に、スターブックTENのメニューにある拡張機能から、映像信号表示を選ぶと、画面にCCDビデオカメラで捉えた映像が表示されます。この画面は全画面表示と画面半分が選べるようになっており、右の写真はその半画面表示の様子です。スターブックの星図の横に、CCDビデオカメラからの映像が表示されているのが分かります。

ビデオガイドまでの手順としては、まずスターブックTENの画面を見ながらガイド鏡のピント合わせを行います。次に、キャリブレーション、ガイド範囲の選択を行い、ビデオガイド開始となります。アドバンスユニットには、詳しい手順を記載した取扱説明書が付いていますので、戸惑うことなくビデオガイドできるでしょう。

ビデオガイドのパラメーターとして、補正率、しきい値、ガイド速度が用意されています。補正率は、アドバンスユニットから赤道儀に送られる修正信号の強さを変えるパラメーターです。しきい値は、補正を行う最小のガイドエラーを設定するパラメーターで、エラー値がこの値以下の時は、赤道儀に信号を送りません。ガイド速度は、赤道儀がアドバンスユニットから信号を受けた時に、どれだけの量動くかを設定するものです。

以上の3つは他のオートガイドソフトでも一般的に使われているパラメーターで、アドバンスユニットも同様の仕組みに基づいています。

オートガイドの精度など

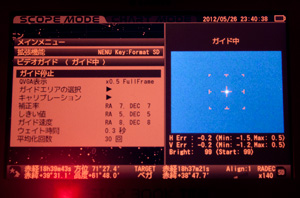

キャリブレーションの後、画面で星を選択してビデオガイドを開始すると、選択したガイドエリアの中央に星が移動します。星がエリアの中央に到達すると、そこにガイド星が留まるよう信号が赤道儀に送られ、ビデオガイドが始まります。同時に、右の画面のように「ガイド中」と画面に表示されます。

キャリブレーションの後、画面で星を選択してビデオガイドを開始すると、選択したガイドエリアの中央に星が移動します。星がエリアの中央に到達すると、そこにガイド星が留まるよう信号が赤道儀に送られ、ビデオガイドが始まります。同時に、右の画面のように「ガイド中」と画面に表示されます。

ガイド中は、CCDビデオカメラの画像の下に、ビデオガイドのエラー量とガイド星の明るさが表示されます。リアルタイムで値が更新されていきますので、ビデオガイドが成功しているかどうかが一目瞭然です。

アドバンスユニットの優れた点は、ビデオガイド動作中でもパラメーターを変えることができることです。例えば、ガイドエラーがゼロ点を境に大きくぶれている時には、補正率を下げるとガイドが安定する場合があります。このようなパラメーターの変更を随時可行うことできるのは、特筆すべき点でしょう。

テスト撮影中、画面でガイドエラー量を追っていましたが、ビデオガイドは大きな乱れもなく安定していました。今回のテストでは、撮影望遠鏡としてビクセンED103Sとデジタル一眼レフカメラを使用しましたが、撮影画像の星は真円を保っており、アドバンスユニットのビデオガイドの精度は十分と言えるでしょう。

ところで、アドバンスユニットでガイド星として使える星の明るさは、使用するCCDビデオカメラの感度に依存します。CCDビデオカメラの感度が高いほど、暗い星でもガイド星として使うことができます。アドバンスユニットのメニューには、平均化回数という機能があり、この回数を増やすことでより暗い星を使うことができます。取扱説明書によれば、口径8センチの望遠鏡とC0014-3Mビデオカメラを使って平均化回数を99回に設定した場合、約8等級の星までガイド星として使えるとのことです。

カメラのリモートコントロール機能

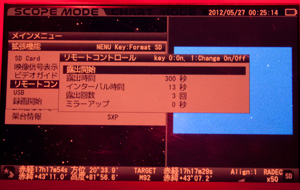

アドバンスユニットには、ビデオガイド機能の他に、デジタル一眼レフカメラのシャッターを制御するリモートコントロール機能が用意されています。この機能を使うと、露出時間、インターバル時間、露出回数をスターブックTENから制御できます。デジタル一眼レフカメラを使って天体写真を撮影する際に大変便利な機能です。

アドバンスユニットには、ビデオガイド機能の他に、デジタル一眼レフカメラのシャッターを制御するリモートコントロール機能が用意されています。この機能を使うと、露出時間、インターバル時間、露出回数をスターブックTENから制御できます。デジタル一眼レフカメラを使って天体写真を撮影する際に大変便利な機能です。

具体的には、スターブックTENの拡張機能の中からリモートコントロールを選択し、各パラメーターの値を設定し、露出開始するという流れになります。ミラーアップができるデジタル一眼レフカメラでは、ミラーアップの時間も設定できるようになっています。

今回のテスト撮影で気づいた点

今回の撮影では、デジタル一眼レフカメラのライブビュー機能を使ってピントを合わせ、ビデオガイドを行いました。この組み合わせならパソコンを使う必要がないため、撮影システムを簡略化できます。パソコンを駆動させるための大きな電源を必要としなくなるのもよい点でしょう。

今回の撮影では、デジタル一眼レフカメラのライブビュー機能を使ってピントを合わせ、ビデオガイドを行いました。この組み合わせならパソコンを使う必要がないため、撮影システムを簡略化できます。パソコンを駆動させるための大きな電源を必要としなくなるのもよい点でしょう。

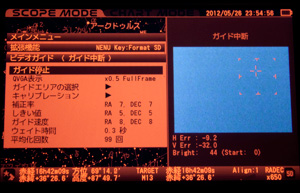

スターブックTENの画面に映っている星をガイド星に選んだ場合でも、その星が暗い場合にはガイドエラーが起こることがありました。具体的には、ガイドを開始すると、右の画面のように「ガイド中断」と表示され、ガイドが止まっています。確実にビデオガイドを行うためには、ある程度明るい星をガイド星に選ぶ必要がありそうです。

撮影望遠鏡の構図を合わせた後、なるべく明るいガイド星を選ぶために、ガイド鏡を動かして星を探す必要がありました。ガイド鏡を独立して動かすためのガイドマウントは必須と言えるでしょう。

パソコンが必要ない魅力的なオートガイドシステムですが、アドバンスユニットの他にCCDビデオカメラを用意する必要があります。現在では、比較的安価なオートガイダーが他社から販売されていますので、コストパフォーマンス面での判断は分かれるところです。

アドバンスユニットには、詳しい取扱説明書が付属しています。これまでオートガイド撮影といえば、情報をネットで検索して試行錯誤しながら行うことが多かったのですが、この取扱説明書に沿って行えば、初心者でも比較的容易にガイド撮影を行うことができるでしょう。

CCDビデオカメラの感度を上げるためにフレーム蓄積機能を使うと、ガイドが不安定になることがありました。取扱説明書にも記載されているとおり、ビデオガイド時にはCCDビデオカメラのフレーム蓄積機能はOFFにした方が良さそうです。

パソコンを使ったオートガイドシステムでは、感度の高いデジタルタイプのCCDカメラ(LodeStarやST-i等)が人気があります。アドバンスユニットにはUSB端子も装備されていますので、今後、こうしたデジタル機器にも対応できるようになれば、より優れたオートガイダーになるでしょう。

まとめ

今回のテスト撮影を通じて、アドバンスユニットは、オートガイダーとして大変使い易くできていると感じました。オートガイドの各種パラメーターやデジカメのリモートコントロールなど、必要な機能は網羅されており、ユーザーの立場に立って開発されたという印象を持ちました。

一方、アドバンスユニットに使えるカメラが、アナログタイプに限られているのは非常に残念です。ガイド星の極限等級は、CCDカメラの感度に依存しますので、感度の高いデジタルCCDカメラを使えるようにして欲しいところです。今後のアップデートでそのようなCCDカメラを使えるようになれば、ハイアマチュアからも支持されるオートガイドシステムとなるでしょう。

とは言いつつも、これからオートガイド撮影にチャレンジする人にとって、メーカー純正のオートガイドシステムが出ているのは魅力です。また、パソコンを使う必要がないのは大きな利点で、この点だけでも、アドバンスユニットを購入するメリットはあるかもしれません。今後のアップデートにも注目したいビクセンの新製品です。

←「ビクセンSXP赤道儀 インプレッション Vol.02」へ ☆★☆ 「ビクセンSXP赤道儀 インプレッション Vol.04」へ→

望遠鏡セット

望遠鏡セット 鏡筒

鏡筒 赤道儀・架台

赤道儀・架台 望遠鏡パーツ

望遠鏡パーツ 双眼鏡

双眼鏡 アイピース

アイピース CMOSカメラ

CMOSカメラ バッテリー

バッテリー 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア フィールドスコープ

フィールドスコープ アイピース

アイピース 三脚・雲台

三脚・雲台 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア 中古/在庫処分品

中古/在庫処分品 顕微鏡

顕微鏡 レーザー距離計・

レーザー距離計・ 単眼鏡・ルーペ

単眼鏡・ルーペ その他

その他