ビクセンSXP赤道儀 インプレッション Vol.02

前回に続いてのSXP赤道儀についてのレポートです。

今回は、SXP赤道儀を郊外に持ち出して天体写真を撮影してみました。そのレポートをお届けします。

PEC機能について

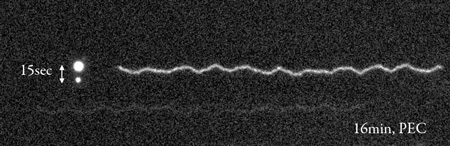

撮影レポートの前に、PEC機能についてテストを行いましたので、まずそちらからご報告します。PEC機能とは、赤道儀のピリオディックモーションの動きをスターブックTENに記憶させ、それを再生することによって、より高い追尾精度を発揮する機能です。まず、天体望遠鏡にガイドアイピースを取り付け、赤道儀のエラーをウォームギア1周分(約8分間)スターブックTENに記憶させました。その後、PEC機能をオンにして、ピリオディックモーションを撮影してみたのが下の画像です。

PEC機能を使わないときは±12秒程度だったピリオディックモーションが、±4秒程度に減少し、PEC機能が有効に働いているのがわかります。この結果を見ると、PEC機能を上手く活用すれば、焦点距離の短い望遠鏡や望遠レンズなら、ノータッチガイド撮影が可能かもしれません。

なお、今回PEC機能を使うにあたって、スターブックTENのバージョンを最新のものへ変更しています。 古いバージョンのままPEC機能を使うと、逆にピリオディックエラーが逆に大きくなるケースがあるようですので、 バージョンアップされることをお勧めします。 新しいバージョンは、メーカーのホームページからダウンロードし、お手持ちのスターブックTENにインストールすることができます。 バージョンアップの際は、マニュアルとメーカーのHPの注意書きをご参照ください。

SXP赤道儀を使っての撮影

SXP赤道儀を郊外に持ち出して、実際に星空を撮影してみました。使用した天体望遠鏡は、天体写真ファンの間で人気の高いタカハシのε180ED鏡筒です。タカハシε180EDは本体重量が約11キロ、プレートや鏡筒バンド等を合わせると13キロ程度となる撮影専用望遠鏡です。これに重さ約2キロのフルサイズ冷却CCDカメラ、STL11000Mを取り付けて撮影を行いました。この機材を釣り合わせるために使用したバランスウェイトは、3.7キロが2個。SXP赤道儀の搭載限界(16キロ)に近い機材を載せての撮影です。

SXP赤道儀を郊外に持ち出して、実際に星空を撮影してみました。使用した天体望遠鏡は、天体写真ファンの間で人気の高いタカハシのε180ED鏡筒です。タカハシε180EDは本体重量が約11キロ、プレートや鏡筒バンド等を合わせると13キロ程度となる撮影専用望遠鏡です。これに重さ約2キロのフルサイズ冷却CCDカメラ、STL11000Mを取り付けて撮影を行いました。この機材を釣り合わせるために使用したバランスウェイトは、3.7キロが2個。SXP赤道儀の搭載限界(16キロ)に近い機材を載せての撮影です。

今回のテスト撮影の対象として、オリオン座のM42大星雲を選びました。まず初めに極軸を正確に合わせた後、望遠鏡をテレスコープウェストで設置します。それから赤道儀のモーターを動かし、オリオン座の一等星ベテルギウスでアライメントした後、M42を自動導入で視野に導きました。これら一連の赤道儀の動きは力強いもので、モーターに力があることを実感しました。

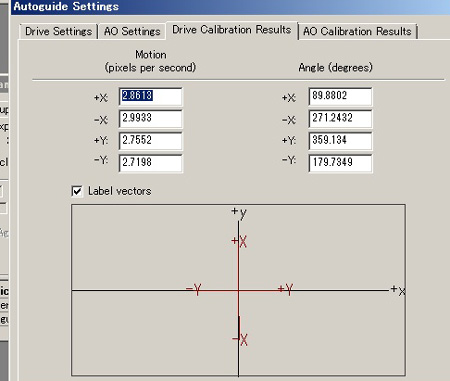

この後、オートガイド撮影を行うために、オートガイダーのキャリブレーションを行いました。キャリブレーション時の赤道儀の動作はスムーズで、下の画像のように赤緯・赤経軸とも綺麗なキャリブレーション結果を容易に得ることができました。ここでも、バックラッシュが少ないステッピングモーターが有効に働いているようです。

撮影時の天候は晴。気温はマイナス6度。幸いにも風はほとんどありませんでしたが、時折、強めの風が吹きつけることがありました。

撮影開始時、M42星雲は南中直前で、撮影中に子午線を超えることになりました。子午線付近の撮影はバランスが崩れやすく、赤道儀の性能を知るにはよい機会です。南中直前から撮影を開始し、露出時間10分で4コマ撮影(L,R,G,B画像各1枚)しました。

撮影結果を検証

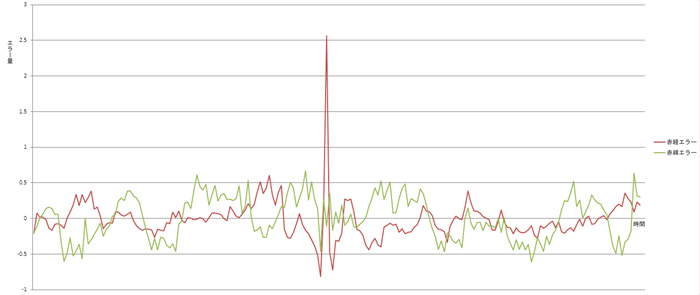

撮影中は、SXP赤道儀の動作を確認するため、パソコンモニター上でオートガイドのエラー値を追っていました。全体としてエラー値は小さな値にとどまり、安定したガイドを行っていました。しかし、少し強い風が吹くと機材が揺れるようで、一時的にエラー値が跳ね上がります。モーターの反応がよいため、エラーはすぐに収まりますが、この風が今回の撮影でのネックになりました。

下に10分間のオートガイドのエラー量のグラフを掲載しました。ほとんどは、小さな範囲でエラー修正が行われていますが、中央に突発的に値が増加した部分があります。これは強い風が吹き、機材が揺れたためだと思われます。ε180EDは鏡筒が大きいので、風の影響を大きく受けてしまいます。しかし増加したエラーは、すぐに収束しているのがこのグラフからわかります。

このような状況の中で撮影した4枚の画像を、パソコン上でカラー合成したのが下の写真です。今回、撮影に使用したタカハシε180EDは、口径比が1:2.8と非常に明るいため、10分間の露出でM42の中心部は白く飛んでしまいましたが、全体として星も大きく流れたりせず、まずまずの写りです。

さらに詳細にガイドの状況を確認するため、この画像の中央部を切り取ってピクセル等倍した画像を以下に載せました。この画像を見ると、若干ですが左右方向(赤経方向)に星が膨らんでいるのがわかります。強い風で揺れたときにずれたのが原因でしょう。最近のデジタル機材は感度が高いので、このような突発的な揺れも敏感に反映します。

今回の撮影で気づいた点

今回、ε180EDを載せて撮影してみて、SXP赤道儀のモーターのレスポンスの良さを再確認できました。SXD赤道儀と比べて一段とモーターの反応が良くなっており、オートガイドの反応もとても良いです。自動導入も高速で、重い鏡筒を載せているにも関わらず、子午線を超える反転動作も軽々と行ってくれました。

スターブックTENの使い勝手は素晴らしいと思います。まず、夜間モードにすると全体が赤色照明となり、眩しさを感じません。また、画面が詳細なので、画面を見ながら微妙な構図調整をできたりと、想像以上に便利でした。普段は赤道儀とパソコンをケーブルで繋ぎ、ステライメージやTheSkyといった星図ソフトをパソコン上で立ち上げて天体を導入していましたが、このスターブックTENなら、そのような手間から解放されそうです。

SXD赤道儀に比べて、クランプフリーの動きが軽くなった分、SXP赤道儀では、前後左右のバランスがシビアになっています。これは良い面もありますが、今回のように重い機材を載せて、方向を変えようとクランプを緩めると、鏡筒が一気に回転したり、落下したりする可能性があります。この点、気をつけて操作した方が良いでしょう。

今回使ったε180EDは、鏡筒が短いために前後のバランスが取りづらく、前側に重量が偏った状態で撮影を行いました。 撮影中のオートガイドの様子を見ると、赤緯のエラーは少なく、多少のバランス崩れは問題がないように感じました。この辺りにもリニューアルされたモーターのパワーが発揮されているのでしょう。

メーカーの仕様書によれば、SXP赤道儀の搭載可能重量はSXD赤道儀より1キロ増えて16キロとありますが、ε180EDのような鏡筒径が大きく、また重い鏡筒を載せると、今回のように風の影響を大きく受けてしまいます。観望用途では問題のない範囲だと思いますが、天体写真撮影においては、搭載重量に余裕を見た組み合わせにしておいた方が無難だと感じました。

まとめ

今回、ε180EDとSXP赤道儀を使った撮影を通じて、SXP赤道儀の駆動系の反応の良さを改めて確認できました。大きな鏡筒を載せたため、外見上は若干トップヘビーな印象を持ちましたが、高速での自動導入もスムーズに行うその姿は頼もしく感じました。

とはいうものの、やはり赤道儀自体の大きさはSXD赤道儀とそれほど変わらず、赤道儀のクラスとしても同じ中型クラスなので、それほど大きな機材は載せない方が無難でしょう。今回は冷却CCDカメラのセルフガイド機能を使って、ガイド鏡を使わずに撮影しましたが、デジタル一眼レフカメラでの撮影では、撮影鏡筒と共にガイド鏡とオートガイダーを載せる必要があります。これらを考慮すると、もう少し小さな鏡筒の方がSXP赤道儀には合うと感じました。

今回は、SXP赤道儀には少々負担の大きいテスト撮影でしたが、そのような不安もはねのけてしっかりと結果を出してくれました。これならベテランも満足できる赤道儀になったと言えるでしょう。ステッピングモーターの心地よい反応と力強さ、それにスターブックTENの使い勝手の良さは、天体写真をさらに身近なものにしてくれるでしょう。これから天体写真撮影を本格的に始めてみようと考えている人にも、お勧めできる赤道儀だと思います。

←「ビクセンSXP赤道儀 インプレッション Vol.01」へ ☆★☆ 「ビクセンSXP赤道儀 インプレッション Vol.03」へ→

望遠鏡セット

望遠鏡セット 鏡筒

鏡筒 赤道儀・架台

赤道儀・架台 望遠鏡パーツ

望遠鏡パーツ 双眼鏡

双眼鏡 アイピース

アイピース CMOSカメラ

CMOSカメラ バッテリー

バッテリー 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア フィールドスコープ

フィールドスコープ アイピース

アイピース 三脚・雲台

三脚・雲台 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア 中古/在庫処分品

中古/在庫処分品 顕微鏡

顕微鏡 レーザー距離計・

レーザー距離計・ 単眼鏡・ルーペ

単眼鏡・ルーペ その他

その他