電子観望にチャレンジ!

セレストロンRASA8鏡筒+IDAS AD19.4/NBZフィルター+ZWO ASI294MC PROカメラで電子観望に挑戦してみました!

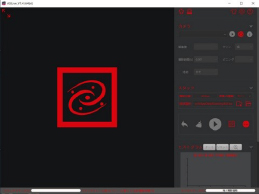

電子観望ソフトには、ASI294MCPROに無償添付される統合ソフト「ASI Studio」から呼び出せる「ASI Live」を使用しました。

電視観望とは?

電視観望とは、天体望遠鏡に接眼レンズを差し込む代わりに、CMOSカメラを取り付け、パソコンの画面に天体の姿を映し出して楽しむ観望方法です。CMOSカメラは感度が高く、設定も様々に変更できるので、肉眼での観望と違って、星空の綺麗な郊外に行かなくても、夜空の明るい都会にいながら天体の観望を楽しむことができます

※CMOSカメラは、ZWO社の電視観望アプリケーションASI Liveが使えるASIシリーズがお勧めです。

以下の文章でも、ASI Liveの操作方法をご紹介しています。

|

||

|

|

|

電子観望には、天体望遠鏡一式に加え、CMOSカメラが必要です。それにお手持ちのノートパソコンがあれば電視観望は可能ですが、都会の夜空は明るいので、光害の影響を減少させるフィルターを使うのがポイントです。

アプリケーションはASI LIVEを使用します。 | ||

|

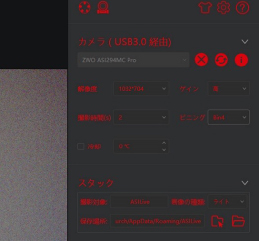

1. 天体望遠鏡の設置後、CMOSカメラをパソコンに接続し、ASI Studioを起動して、ASI Liveを立ち上げましょう。ASI Liveの画面構成は、下の画像の通りです。右側にカメラの設定項目が並び、 左側の大きなキャプチャー画面にCMOSカメラが捉えた映像が表示されます。 |

|

|

2. まず、右側の設定項目上部からカメラを選び、アプリにカメラを認識させます。次に、感度や撮影時間を設定して、ピントを合わせましょう。ゲイン「高」、撮影時間「1秒」、ビニング「bin4」に設定し、 キャプチャー画面に表示される星を見ながらピントを合わせます。 |

|

|

ピントが合ったら、撮影時間を2~5秒程度に変更し、電視観望を始めましょう。冷却機構が付属しているCMOSカメラの場合は、希望の冷却温度に設定します。 設定項目の下部にある大きな右矢印ボタンを押すと、画像のスタック(重ね合わせ)が始まります。スタック後の映像は画面左側に映し出され、指定フォルダにスタック後の画像が保存されます。映し出された画像が暗い場合は、撮影時間を増やしてみましょう。 スタック開始のボタンの下には、ヒストグラムや画像処理の項目が並んでいますが、デフォルトでも十分綺麗な画像が映し出されます。 |

||

さて、この簡単操作の結果、どうなったかというと・・・

|

|

|

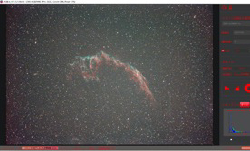

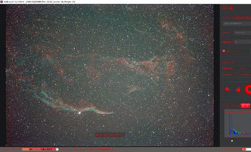

セレストロン社RASA8とZWO ASI294MCPro、アイダスNBZフィルターを使って映し出した 天体の姿をご紹介します。なお、撮影は、2等星がやっと見える都市部(兵庫県宝塚市)で行いました。 |

|

| 1. 網状星雲 | 2. 網状星雲西側(NGC6960) |

|---|---|

|

|

|

赤色と青色の星雲がフィラメントのように絡まる様子が、画面に映し出されました。Hα光とOIII光を通す、アイダスNBZフィルターの効果が最も感じられた天体です。都会からの電視観望で、ここまで映し出せるとは思いませんでした |

網状星雲は東西に大きく二つに分かれていますが、これは西側部分を捉えた画像です。はくちょう座52番星(画面左下の明るい星)の周囲に広がる明るい部分だけでなく、淡い星雲部分まで映し出されました。青い星雲の色もよく映し出されています。 |

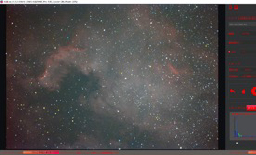

| 3. 亜鈴状星雲 | 4. 北アメリカ星雲 |

|

|

都会での電視観望の定番と言える天体です。亜鈴状星雲は明るいので、フィルター無しでも映りますが、NBZフィルターを使うと、星雲周囲の淡い部分も画面に表れてきます。星雲のコントラストも高くなり、星雲の形がよりはっきりします。 |

大きな天体望遠鏡を使っても、肉眼ではほとんど見えない天体ですが、NBZフィルターと組み合わせれば、都会でも映し出すことができました。メキシコ湾付近の星雲が特に明るく映し出され、星雲の濃淡もわかります。 |

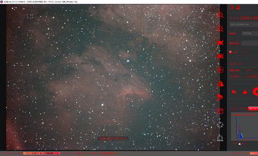

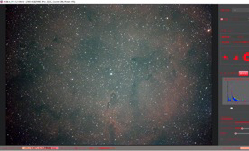

| 5. ペリカン星雲 | 6. IC1396星雲 |

|

|

| 北アメリカ星雲の隣で輝くペリカン星雲もよく映りました。星雲の形がペリカンそっくりで面白いので、電視観望を使った観望会では、一般の方の注目も集めることでしょう |

IC1396は、天体撮影ファンに人気の高い星雲です。非常に淡いので、さすがに都会では難しいかと思いましたが、ぼんやりながらも映し出されました。星雲の中で「象の鼻」と呼ばれている暗黒帯部分もわかります。 |

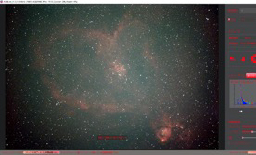

|

8. アンドロメダ大銀河 |

|

|

IC1396と同じく、天体撮影ファンに人気の高い星雲で、少しゆがんだハートの形をしています。電視観望で映し出すと、星雲中央部に比べて周囲が淡くなっているなど、天体撮影では気づかなかったことを気づかせてくれました。 |

連続光で輝く銀河はNBZフィルターには不適と思っていましたが、フィルターを使って画面に映し出してみると、背景が暗くなるのでコントラストが向上し、フィルター無しの時と比べ、銀河の渦巻の広がりがよくわかるようになりました。都会の電視観望では“あり”の組み合わせではないでしょうか。 |

操作に慣れてきたら・・・

いくつかの天体を観望してASI Liveの操作に慣れてきたら、天体の明るさ等に合わせて、CMOSカメラの設定を変更してみましょう。例えば、感度を下げると、映像が暗くなりますが、ダイナミックレンジが広がり、明るい部分が飽和しにくくなります。オリオン座の大星雲など、輝度差の激しい天体に有効ですので、試してみましょう。

また、ビニングを減らすと感度は落ちますが、解像度は増します。保存されたスタック画像を画像処理ソフトで開いて、加工後にプリントする場合等に有効です。いろいろな設定を試すことができるのも、電視観望の楽しみの一つです。目的に合わせた設定を探してみてください。

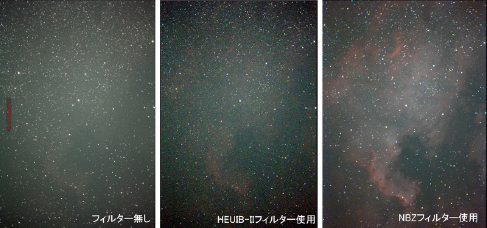

都会の夜空は明るいので、フィルター無しでは、輝度の高い惑星状星雲以外は、カメラの撮影時間を上げてもほとんど映し出すことはできません。光害の影響を減らすため、様々な天体撮影用フィルターが発売されていますが、今回の電視観望で最も効果が感じられたのは、NBZフィルターでした。

下は、フィルター無し、アイダス社のHEUIB-IIフィルター、同社NBZフィルターで撮影した北アメリカ星雲の比較画像です。

フィルター無しでは、北アメリカ星雲はほとんどわかりません。HEUIB-IIフィルターを使うと背景が暗くなり、少し見えやすくなりますが、まだ不十分です。しかし、NBZを使えば、北アメリカの形は一目瞭然です。

NBZフィルターは天体撮影用のナローバンドフィルターですが、電視観望にも有効だと感じました。今回は都会での電視観望でしたが、星空の綺麗な場所でもNBZフィルターを使えば、映し出される星の数が減り、コントラストが上がるので、フィルターなしでは映し出しにくかった星雲の姿もはっきりと捉えられると思います。

もはや電視観望を楽しまない理由はありません!

以前は、電子観望に対応したソフトウェアが少なく、ユーザー側で設定も必要だったため、電子観望のハードルは高く感じられました。しかし、ZWO社の純正ソフトウェアASI Liveが登場して、誰でも、CMOSカメラを繋ぐだけで気軽に電子観望を楽しむことができるようになりました。

長時間露光が必要な天体撮影と異なり、電視観望なら、快晴の夜空でなくても天体観察を楽しむことができます。新たな天体観望の楽しみ方として、電視観望は今後、注目されていくと思います。是非、電視観望で天体観察を楽しんでみてはいかがでしょうか。

レビュー著者

吉田 隆行氏 ホームページ「天体写真の世界」

1990年代から銀塩写真でフォトコンテストに名を馳せるようになり、デジタルカメラの時代になってはNHK教育テレビの番組講座や大手カメラメーカーの技術監修を行うなど天体写真家として第一人者。天体望遠鏡を用いた星雲の直焦点撮影はもちろんのこと星景写真から惑星まで広範な撮影技法・撮影対象を網羅。天体撮影機材が銀塩写真からデジタルへと変遷し手法も様変わりする中、自身のホームページで新たな撮影技術を惜しげもなく公開し天体写真趣味の発展に大きく貢献した。弊社HP内では製品テストや、新製品レビュー・撮影ノウハウ記事などの執筆を担当している。

望遠鏡セット

望遠鏡セット 鏡筒

鏡筒 赤道儀・架台

赤道儀・架台 望遠鏡パーツ

望遠鏡パーツ 双眼鏡

双眼鏡 アイピース

アイピース CMOSカメラ

CMOSカメラ バッテリー

バッテリー 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア フィールドスコープ

フィールドスコープ アイピース

アイピース 三脚・雲台

三脚・雲台 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア 中古/在庫処分品

中古/在庫処分品 顕微鏡

顕微鏡 レーザー距離計・

レーザー距離計・ 単眼鏡・ルーペ

単眼鏡・ルーペ その他

その他