ポータブル赤道儀で天の川を撮ろう

ポータブル赤道儀とは

赤道儀とは、星の日周運動を追いかけるための電動架台です。元々、天体望遠鏡を載せるために開発された架台ですが、持ち運ぶには大きすぎるため、カメラレンズ用の小型の架台が開発されました。それがポータブル赤道儀(以下:ポタ赤)です。

ポタ赤の代表的な機種としては、ビクセンのポラリエやポラリエU、ユニテック社のSWATシリーズなどがあります。それぞれ搭載可能な重量が異なるので、使用するカメラやレンズの総重量を考えて選びましょう

ポータブル赤道儀の機材構成

ポタ赤で天の川を撮影するには、本体の他にカメラやレンズなどの機材が必要です。私が使用しているユニテックSWAT-350の撮影機材を例にご紹介しましょう。

上は、実際に撮影に使用している機材の様子です。使用機材の一覧を以下にまとめました。

星空写真や風景写真を撮っていれば、カメラ三脚やカメラ雲台は既にあると思いますので、ポタ赤本体の他には、極軸微動ユニットがあれば、ポタ赤を使った撮影を楽しむことができます。

極軸微動ユニットとは、ポタ赤の回転軸を天の北極星の方向に合わせるための架台です。

なくても撮影は可能ですが、北極星導入に手間がかかるので、ポタ赤と一緒に購入することをお勧めします

|

||

|

|

|

ポータブル赤道儀の回転軸について

ポタ赤は、電源を入れると回転台座が星の日周運動に合わせて、ターンテーブルが回転する構造になっています。正確に星を追いかけるためには、ポタ赤の回転軸と地球の自転軸を合わせる必要があります。

地球の自転軸と合わせるというと難しく感じられますが、ポタ赤の回転軸を天の北極方向(およそ北極星の方向)に向けるだけです。たいていのポタ赤には、北極星を覗くための穴が開いていますので、それを覗いて軸を合わせます。この軸を合わせる行為を「極軸合わせ」と呼んでいます。

ポタ赤の設置手順

- 三脚を設置する。

- 三脚の架台に極軸微動ユニットを取り付ける。

- 赤道儀の回転軸がおおよそ北を向くようにポタ赤を取り付ける。

- ポタ赤に雲台を取り付ける。

- 雲台にカメラを固定する。

- ポタ赤の北極星覗穴を覗き、極軸微動ユニットを動かしながら北極星を視野の中央に導入する。

撮影開始の手順

ポタ赤を設置したら、ポタ赤の電源を入れましょう。ポタ赤の機種によって、様々な動作モードが用意されていますが、天の川を普通に撮影するなら、通常の恒星時追尾モードがお勧めです。

次に、カメラを明るい星に向け、ピントを合わせます。星は小さく暗いので、背面の液晶モニターに明るい星を映し出し、拡大して合わせるとよいでしょう。星空撮影モードのあるカメラなら、そのモードを選びましょう。

ピントを合わせたら、ピントリングが動かないようにテープで留めて、天の川の方角にカメラを向けます。初めて天の川を撮影する場合は、35ミリ換算で24mm前後の画角で、いて座方向を撮影するのがお勧めです。

1枚目は、追尾状況を確認するために、ISO12800前後の高めの感度に設定し、開放F値で15~30秒前後で撮影してみましょう。

撮影が終わったら、ピントが合っているか、構図がずれていないかを確認します。問題なければ、感度をISO800~3200程度まで下げ、レンズを若干絞り、露光時間を延ばして本撮影を行いましょう。

撮影後に画像処理ソフトでコンポジットしてコントラストを高めたいときは、感度を下げて、複数枚撮影しておきましょう。コンポジットすれば、ノイズの目立たない滑らかな作品に仕上げることができます。

地上風景もある程度表現したい場合は、感度を高めにして、短い露光時間で1枚撮りするのがお勧めです。

レンズの画角と構図について

天の川は広大なので、一度に全景を収めることはできません。天の川のどの部分を切り取るか、構図は撮影者のセンスの見せ所でしょう。

下は、35ミリ換算で24ミリのレンズで撮影した夏の天の川写真です。夏の天の川と共に、さそり座やいて座も入り、バランスの良い構図になるため、24ミリレンズは、星空撮影によく使われます

下は、標準レンズと呼ばれる50ミリレンズで、天の川の濃い部分をクローズアップした写真です。

天の川を縦に走る暗黒帯も明瞭に写り、迫力が増します。固定撮影では短時間露光でも星が大きく流れてしまうので、ポタ赤ならではの写真だと思います。

ポータブル赤道儀があれば望遠レンズでも楽しめる

ポタ赤には100ミリ~200ミリ程度の望遠レンズも搭載することができるので、大きな星雲の撮影を楽しむこともできます。

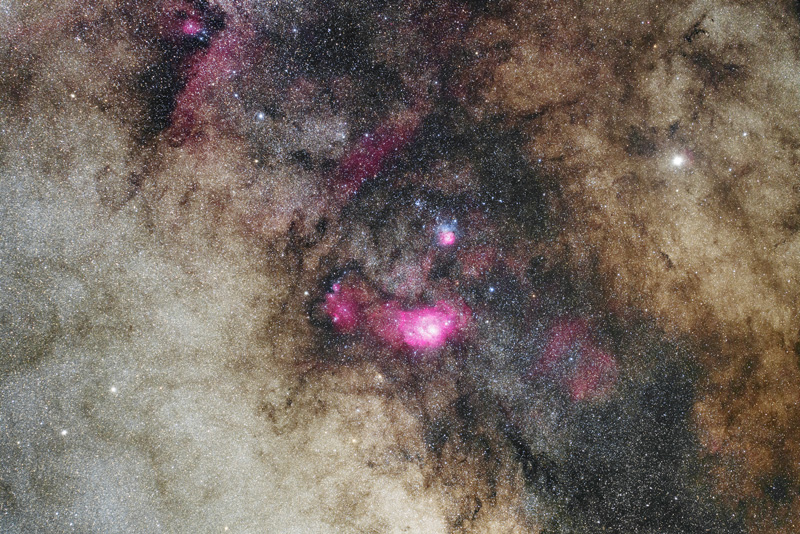

下は、ユニテックSWAT-350に180ミリの望遠レンズを載せて撮影した、夏の星雲の写真です。干潟星雲に三裂星雲という夏の有名な星雲がはっきりと写っています。

※上記写真の撮影には、天体撮影用のフィルターに換装したカメラを使用しましたが、

夏の天体は明るいので、一般の市販カメラでも、彩度は落ちるものの、十分に写すことができます。

撮影の幅が広がるポータブル赤道儀

固定撮影で星景写真を楽しまれている方が多いですが、ポタ赤があれば、撮影の幅が広がります。是非、ポタ赤を追加して、新しい星空写真の表現にチャレンジしてみてはいかがでしょう。

レビュー著者

吉田 隆行氏 ホームページ「天体写真の世界」

1990年代から銀塩写真でフォトコンテストに名を馳せるようになり、デジタルカメラの時代になってはNHK教育テレビの番組講座や大手カメラメーカーの技術監修を行うなど天体写真家として第一人者。天体望遠鏡を用いた星雲の直焦点撮影はもちろんのこと星景写真から惑星まで広範な撮影技法・撮影対象を網羅。天体撮影機材が銀塩写真からデジタルへと変遷し手法も様変わりする中、自身のホームページで新たな撮影技術を惜しげもなく公開し天体写真趣味の発展に大きく貢献した。弊社HP内では製品テストや、新製品レビュー・撮影ノウハウ記事などの執筆を担当している。

望遠鏡セット

望遠鏡セット 鏡筒

鏡筒 赤道儀・架台

赤道儀・架台 望遠鏡パーツ

望遠鏡パーツ 双眼鏡

双眼鏡 アイピース

アイピース CMOSカメラ

CMOSカメラ バッテリー

バッテリー 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア フィールドスコープ

フィールドスコープ アイピース

アイピース 三脚・雲台

三脚・雲台 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア 中古/在庫処分品

中古/在庫処分品 顕微鏡

顕微鏡 レーザー距離計・

レーザー距離計・ 単眼鏡・ルーペ

単眼鏡・ルーペ その他

その他