ビクセンSXP赤道儀 インプレッション Vol.01

ビクセンから、SXD赤道儀の上位機種となるSXP赤道儀が登場しました。AXD赤道儀と同じコントローラ(スターブックテンを使用し、駆動系をステッピングモーターへ改良したSXP赤道儀はどの程度性能が向上したのでしょう。今回、SXP赤道儀を試用する機会を得られたので、SXD赤道儀との比較を行ってみました。

SXP赤道儀の外観

SXP赤道儀を箱から出してまず感じたのは、SXDに比べてかなり重いということでした。SXD赤道儀との仕様上の重量の差は2キロほどですが、それ以上に重さの違いを感じました。ステッピングモーターが入っている赤緯体がかなり重くなっているために、そのように感じたのかもしれません。

SXP赤道儀を箱から出してまず感じたのは、SXDに比べてかなり重いということでした。SXD赤道儀との仕様上の重量の差は2キロほどですが、それ以上に重さの違いを感じました。ステッピングモーターが入っている赤緯体がかなり重くなっているために、そのように感じたのかもしれません。

赤道儀の外観上の違いは、赤緯体のモーターカバーのデザインが変わった程度です。よく見ると、SXP赤道儀の台座部分にはシリアルナンバーが刻まれたプレートが取り付けられていたり、赤緯体のクランプが一方だけになっていたり、極軸望遠鏡の北側部分がガラス窓になっていたりと他にも変更点はありますが、全体の大きさもあまり変わらないので、遠目で見ればSXDとSXP赤道儀を区別できないかもしれません。

基本的な規格は同じですので、SXD赤道儀で使っていた三脚やバランスウェイトを使うことができます。ただし、赤道儀の架台ヘッド(赤緯体の頭部分)の形式が変更されたので、ビクセン鏡筒を従来のようにアリガタ・アリミゾ形式で取り付けようとすると、プレートホルダーSXというオプション品が必要になります。

改善・変更された点

SXP赤道儀を組み上げてまず気付いたことは、赤緯・赤経軸共にクランプフリーの動きが非常に軽くなっていることです。SXD赤道儀ではこの動きが固く、鏡筒の前後バランスが取りにくいという意見があったので、これは大きな改善と言ってよいでしょう。SXP赤道儀には15個のベアリングが使われているとのことで、それらがこの滑らかな動きを作り出しているのかもしれません。このクランプフリーの感覚は、タカハシのEM200赤道儀のそれと同じように感じました。

SXP赤道儀を組み上げてまず気付いたことは、赤緯・赤経軸共にクランプフリーの動きが非常に軽くなっていることです。SXD赤道儀ではこの動きが固く、鏡筒の前後バランスが取りにくいという意見があったので、これは大きな改善と言ってよいでしょう。SXP赤道儀には15個のベアリングが使われているとのことで、それらがこの滑らかな動きを作り出しているのかもしれません。このクランプフリーの感覚は、タカハシのEM200赤道儀のそれと同じように感じました。

次に望遠鏡を載せる架台ヘッドが、SXD赤道儀のアリガタ・アリミゾ形式から、ネジ止め形式へ変更されました。アリミゾ形式は確かに便利ですが、初めから赤道儀にアリミゾが装備されていると、他社製のアリミゾ器具と交換できないなど、 既にアリミゾをお持ちの方ににとっては不便な場合もあります。SXP赤道儀はSXシリーズの最上位機種という位置づけなので、今回のようなネジ止めの方が上級者にも使いやすくてよいでしょう。ネジの間隔は35ミリで、タカハシ製鏡筒バンドと汎用性があるように作られています。

中でも最大の変更点は、SXD赤道儀のDCモーターからステッピングモーターへ変更された点でしょう。

モーターの変更と同時に、スターブックはスターブックテンとなり、上位機種のAXDと同じコントロール機構が与えられました。この二つの効果については、実際の観望を通して検証していきたいと思います。

なお、極軸望遠鏡や赤道儀の方位・高度調整ネジの機構はSXD赤道儀と共通です。よって、スターブックテンの以外の操作はSXDとほぼ同様なので、SXDユーザーがSXP赤道儀に買い換えてもスムーズに移行できるでしょう。

ところで、SXD赤道儀は赤緯側のクランプが鏡筒に接近しているため、手が届きにくく力を入れにくいという批評がありました。今回のSXP赤道儀では、架台ヘッドがネジ式になったために、どの方向でも天体望遠鏡を取り付けられるようになり、SXDの時の天体望遠鏡にクランプが干渉して締めにくいという問題は解消されています。 しかし、クランプハンドルの形状は変わらず、やはり手がかじかんだ夜は力が入りづらい形をしています。このクランプハンドルの形状の見直しも、是非お願いしたいところです。

実際に観望に使ってみて

SXP赤道儀に実際に天体望遠鏡を載せて、惑星や月の観望に使用してみました。使用した天体望遠鏡は、タカハシのTOA130S望遠鏡です。TOA130Sは本体重量だけで約11キロ。プレートや鏡筒バンド等を合わせると13キロ程度となる大型の屈折望遠鏡ですが、1.9キロと3.7キロのウェイトで釣り合ってくれました。この辺りはSXD赤道儀と同様、モーターやウォーム軸などの重量のある主要パーツをウェイト側に置いたレイアウトが有効に働いています。

SXP赤道儀に実際に天体望遠鏡を載せて、惑星や月の観望に使用してみました。使用した天体望遠鏡は、タカハシのTOA130S望遠鏡です。TOA130Sは本体重量だけで約11キロ。プレートや鏡筒バンド等を合わせると13キロ程度となる大型の屈折望遠鏡ですが、1.9キロと3.7キロのウェイトで釣り合ってくれました。この辺りはSXD赤道儀と同様、モーターやウォーム軸などの重量のある主要パーツをウェイト側に置いたレイアウトが有効に働いています。

鏡筒を載せて電源を入れた後、恒星時追尾でしばらくモーター音を確認してみました。SXD赤道儀の時は「ウィンウィンウィン」という音が赤道儀から響いてきましたが、SXPではモーター音はほとんどわからないほどです。耳を赤緯体に近づけてみると「ウィー」という高い音が中の方から聞こえますが、赤道儀に近づかない限り、ほとんど気づかないほどの音量でしょう。

その後、モーター最高倍速の恒星時1000倍で赤道儀を動かしてみました。コントローラーのボタンを押すと、「ウィーン」と音が一気に大きくなり、望遠鏡の向きが変わっていきます。この時の音は恒星時と比べるとかなりの音量ですが、SXD赤道儀の「ガー」という音に比べると、幾分静かになっていると思います。音の質は恒星時と同様にかなり周波数が高く、「ギュィーン」というドリルを回しているような音です。

ところで、最高速で動かしているときにモーターの脱調(※モーターのトルクが落ちて追従できなくなること)が起こらないだろうか と注意していましたが、そのような現象は起こりませんでした。細かいマイクロステップでステッピングモーターを制御すると、脱調が起きやすいですが、TOA130のような大きな機材を載せても大丈夫のようです。ちなみにメーカーに問い合わせたところ、モーターは上位機種のAXD赤道儀と同じモデルが使用されているとのことです。

自動導入とモーターのレスポンス

極軸合わせと赤道儀のアライメントを3つの星を使って行った後、スターブックテンを使って幾つかの主要天体を導入してみました。TOA130にNLV20ミリのアイピースを用いて、約50倍の倍率で観望しましたが、どの天体もほぼ視野の中央に入ってきました。自動導入の精度としては満足できるレベルと言えるでしょう。

モーターが変わって最も改良されたのは、モーターのレスポンスの良さでしょう。特に高倍率で惑星を覗いていて、恒星時の数倍に設定してモーターのボタンを押したとき、タイムラグなく視野内で惑星が移動するのを見るのは非常に快適です。これは、今回のSXP赤道儀で最も大きな改良点の一つと言えるでしょう。赤緯方向はバックラッシュで特にレスポンスが悪くなりがちですが、そのようなことも感じられず、コントローラーの操作がダイレクトに反映されている印象を持ちました。

ところで、モーターがステッピングモーターに変更されたことにより、SXP赤道儀の消費電流はSXD赤道儀に比べてかなり大きくなっています。そのため、SXD赤道儀では付属していた電池ボックスがなくなり、マニュアルでも12Vバッテリーの使用が推奨されています。説明書によれば最大消費電流は約2.5Aとありますので、SXP赤道儀を使うなら容量の大きなポータブル電源を用意した方がよいでしょう。

スターブックTEN

SXP赤道儀のコントローラーには、AXD赤道儀と同じスターブックテン(STAR BOOK TEN)が標準装備されています。 他のSXシリーズに使われているスターブックに比べると、大きさはほぼ同じで、丸みを帯びたデザインになっています。色合いは白に薄いグレーと高級感のある仕上がりです。厚みがあるので見た目は重そうですが、実際に持ってみるとスターブックより若干軽く感じました。

SXP赤道儀のコントローラーには、AXD赤道儀と同じスターブックテン(STAR BOOK TEN)が標準装備されています。 他のSXシリーズに使われているスターブックに比べると、大きさはほぼ同じで、丸みを帯びたデザインになっています。色合いは白に薄いグレーと高級感のある仕上がりです。厚みがあるので見た目は重そうですが、実際に持ってみるとスターブックより若干軽く感じました。

スターブックと大きく異なる点は、テンキーが装備された点でしょう。限られたボタンで操作していたスターブックに比べると、 操作性が格段に向上しています。また、スターブックテンの画面は、コントラストが高くて解像度が高い800×640ドットの液晶が用いられているため、320×240ドットのスターブックの液晶と比べて、視認性も向上しています。

スターブックテンの機能は非常に多く、SXP赤道儀のマニュアルでも、コントローラーの機能の説明にかなりの枚数を割いています。 ここでは全てをご紹介できませんが、スターブックと比較して大きく改善された機能をいくつか取り上げてみましょう。

まず第一の改善点は、子午線越えの設定ができるようになったことでしょう。スターブックでは、赤道儀が子午線を超えてしばらくすると 強制的に鏡筒が反転させられます。これは特に天体写真ファンには不評で、強く改善が望まれていた点です。スターブックテンでは、強制追尾停止を行う角度をユーザーが設定できるようになり、この問題が解消されています。

次に架台の種類で「極軸を合わせた赤道儀」というモードを選べるようになりました。 スターブックではこのような選択はなく、SXD赤道儀で極軸を合わせた後にアライメントを数点行ってから写真撮影すると、オートガイド撮影でエラーを起こすケースがありました。 これは、スターブックがアライメントの情報に基づいて極軸のずれを補正するべく赤緯モーターを動かしているためだと思われますが、

天体写真撮影ではかえって障害となっていました。今回、モードを選択できるようになったのは、天体写真ファンにとって大変便利なことだと思います。

次に架台の種類で「極軸を合わせた赤道儀」というモードを選べるようになりました。 スターブックではこのような選択はなく、SXD赤道儀で極軸を合わせた後にアライメントを数点行ってから写真撮影すると、オートガイド撮影でエラーを起こすケースがありました。 これは、スターブックがアライメントの情報に基づいて極軸のずれを補正するべく赤緯モーターを動かしているためだと思われますが、

天体写真撮影ではかえって障害となっていました。今回、モードを選択できるようになったのは、天体写真ファンにとって大変便利なことだと思います。

さらに、固有名がない暗い恒星でも、星座のバイエル記号(例:いっかくじゅう座ε星)を使って自動導入できるようになりました。ベテランの方は、星座名とバイエル記号で星の位置を覚えていることも多いので、この機能も便利だと思います。

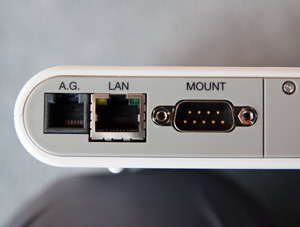

なお、スターブックテンの底面には、右上の写真のようにパソコンと接続するためのLANコネクタと、オートガイダーと繋ぐためのオートガイド端子が付いています。その横には拡張用のスロットも設けられており、将来的には内蔵型オートガイドも開発される予定とのことです。

赤道儀の精度

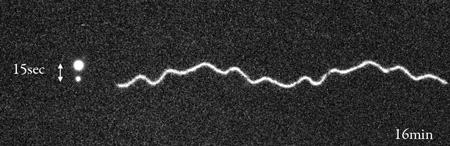

オートガイド撮影が主流となった今でも、赤道儀の追尾精度は天体写真ファンにとって大変気になる点です。そこでSXP赤道儀のピリオディックモーションをウォームギア2周期分(約16分間)撮影し、実測してみました。

撮影した結果は下の画像の通りで±12秒程度です。一般的にこのクラスの赤道儀では±15秒前後の場合が多いので、このSXP赤道儀のモーション量は標準的な基準をクリアしていると言えます。ウォームホイルの他の部分でも実測してみましたが、いずれも同じような結果が得られました。

また、SXP赤道儀にはピリオディックモーションを学習させて電気的に動きを補正するPEC機能があります。PEC機能を使うには、初めにウォームギア1周分のピリオディックモーションをスターブックTENに記憶させる必要がありますが、上手く使えばピリオディックモーションの改善が期待できるでしょう。

※ピリオディックモーションとは:

赤道儀はギアで駆動しているため、ギアの機械的誤差で赤道儀が動く間にある程度の進み遅れが生じます。

これがピリオディックモーションという現象で、この進み遅れが小さいほど高精度な追尾が可能となります。

まとめ

今回、SXP赤道儀を天体観望に使用してみて、SXD赤道儀から確実に進化していることが確認できました。モーターがステッピングモーターに変わった点は、天体写真ファンにとって大きな進化でしょう。今回は天体写真撮影は行いませんでしたが、モーターのレスポンスの良さはオートガイドの安定性に繋がると思います。

また、新しくなったスターブックテンは、正直なところ最初は機能の多さにとまどいましたが、使うに従って使い易いコントローラーだと実感するようになりました。子午線越えの設定ができるなど、スターブックで要望が多かった機能が追加された点は、高く評価できると思います。

全体として、SXP赤道儀はSXD赤道儀で問題とされていた点を見直し、より進化させた完成形という印象を持ちました。SXシリーズの三代目の赤道儀、またSXシリーズの最高機種として、SXPはそれにふさわしい機能を持ち合わせたという印象です。

次回は、このSXP赤道儀に撮影用鏡筒を載せて、天体写真撮影での性能適正を確認する予定です。

望遠鏡セット

望遠鏡セット 鏡筒

鏡筒 赤道儀・架台

赤道儀・架台 望遠鏡パーツ

望遠鏡パーツ 双眼鏡

双眼鏡 アイピース

アイピース CMOSカメラ

CMOSカメラ バッテリー

バッテリー 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア フィールドスコープ

フィールドスコープ アイピース

アイピース 三脚・雲台

三脚・雲台 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア 中古/在庫処分品

中古/在庫処分品 顕微鏡

顕微鏡 レーザー距離計・

レーザー距離計・ 単眼鏡・ルーペ

単眼鏡・ルーペ その他

その他