ビクセンGP2追尾撮影スターターセットのインプレッション

協栄産業から、ビクセンGP2赤道儀に三脚などを組み合わせた、KYOEIオリジナルGP2追尾撮影スターターセットの発売が開始されました。このオリジナルセットは、これから天体写真を始めてみようと考えている方を対象とした機材で、追尾撮影に必要なパーツが一通りセットになっています。今回はこのオリジナルセットをフィールドに持ち出して、実際に星空を撮影し、その能力を探ってみました。

KYOEIオリジナルセットについて

オリジナルセットの中心となるのは、ビクセンのGP2赤道儀です。GP2赤道儀は、ビクセン社が入門者向けに製造している赤道儀で、これから天体撮影を始めてみようという方に適した一台と言えます。赤道儀の本体重量は4キロ程度と軽く、手軽に持ち運ぶことができます。

オリジナルセットの中心となるのは、ビクセンのGP2赤道儀です。GP2赤道儀は、ビクセン社が入門者向けに製造している赤道儀で、これから天体撮影を始めてみようという方に適した一台と言えます。赤道儀の本体重量は4キロ程度と軽く、手軽に持ち運ぶことができます。

GP2赤道儀を載せる三脚として、ビクセンSXG-HAL130がオリジナルセットに付属します。この三脚は剛性が優れているため、天体写真ファンに人気のあるモデルです。将来、赤道儀をビクセン社の上位機種(SXP赤道儀など)に買い替えた場合でも、この三脚を引き続き使用することができるでしょう。

ビクセンGP2赤道儀はモーターが別売りのため、電動で赤道儀を動かすにはモーターを別途購入しなければなりません。しかし、KYOEIのオリジナルセットには、赤経モーターとそれを制御するビクセンDD-3コントローラーが付属しています。赤緯モーターはオプションとなりますが、まずは赤経モーターだけで天体撮影を楽しむことができるでしょう。また、赤道儀を正確に天の北極に向けるためのGP極軸望遠鏡も付属しています。

オリジナルセットには、カメラをGP2赤道儀に取り付けるためのKYOEIオリジナルの汎用アリミゾプレートDXと、各種ネジも付属します。また、初心者の方でも分かりやすいよう、GP2赤道儀の説明書に加えて、各種マニュアルも付いています。デジタル一眼レフカメラとレンズがあれば、天体撮影をすぐに始められる組み合わせになっています。

KYOEIオリジナルセットのセットアップ

商品が届いてから赤道儀を追尾撮影用にセットアップするまでの手順を簡単にご紹介しましょう。

商品が届いてから赤道儀を追尾撮影用にセットアップするまでの手順を簡単にご紹介しましょう。

KYOEIオリジナルセットを注文すると、商品は数個の段ボールに分かれて届きます。内容物を確認した後、まず赤経モーターと極軸望遠鏡を、取扱説明書を参照しながら赤道儀に取り付けましょう。その際、赤経モーターにコントローラーを繋いで試験運転し、ギアのかみ合わせに問題がないか確認しておきましょう。

次に、撮影場所に移動して三脚に赤道儀を載せます。三脚架台の突起部をおおよそ北の方向に向け、GP2赤道儀をその上に載せて、下のネジでしっかり固定します。さらに、バランスウェイトシャフトを取り付け、ウェイトをシャフトに通してロックします。最後にデジタルカメラを赤道儀のヘッド部分に取り付けて、赤道儀のセットアップ完了です。

デジタルカメラの取付には、KYOEIオリジナルの汎用アリミゾプレートDXと付属のネジを使うとよいでしょう。カメラの固定方法が分からない場合は、販売店に相談してみると良い方法を教えてくれると思います。

※赤経モーターと極軸望遠鏡の取付には少々手間がかかりますので、撮影に出かける前に行っておくことをお勧めします。

撮影準備

デジタルカメラをGP2赤道儀に載せて赤道儀のセットアップが終了したら、いよいよ撮影です。まず撮影までの手順について、順を追って説明します。

デジタルカメラをGP2赤道儀に載せて赤道儀のセットアップが終了したら、いよいよ撮影です。まず撮影までの手順について、順を追って説明します。

(1)赤経のクランプを緩めて、赤経軸回りのバランスが合っているか確認します。

右写真のようにすると左右のバランスが分かりやすいでしょう。

どちらかが重い場合は、バランスウェイトを移動させて、左右が釣り合うように調整します。

(2)次に、GP2赤道儀の極軸合わせのために、架台の水平出しが必要になります。

赤道儀の根元に付いている水準器を目安にして水平を合わましょう。

高さの調整は、三脚の各脚の長さを調整して行います。

(3)赤道儀の水平が合ったら、極軸望遠鏡を覗いて北極星を視野内に導入します。

GP2赤道儀の極軸望遠鏡は、時間と日付を合わせると北極星の導入位置が表示されるタイプです。

取扱説明書を見ながら、慎重に導入しましょう。

視野内のスケールが暗くて見えにくい場合には、GP極軸望遠鏡セットに付属している照明装置を使うとよいでしょう。

(4)最後に、DD-3モーターコントローラーのケーブルを繋ぎます。

後は撮影したい天体をカメラの視野内に導入して、モーターのスイッチを押せば追尾撮影開始です。文章にすると煩雑に思うかもしれませんが、慣れれば数分で準備できるでしょう。焦らず、1つずつ確実に行いましょう。

撮影の実際

KYOEIオリジナルセットにキヤノンEF200mmF2L IS USMレンズとAstro60D(キヤノンEOS60D天体用改造モデル)を載せて、夏の星空を撮影してみました。撮影対象には、夏の天の川の中で輝く干潟星雲(M8)と三裂星雲(M20)を選びました。

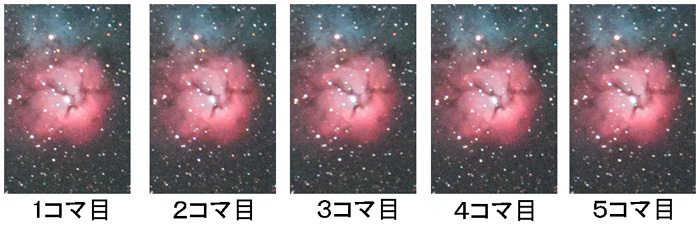

今回はオートガイダーを使わないノータッチ追尾撮影ですので、露出時間を短くした方が追尾エラーの影響を減らすことが出来ます。そこでデジタル一眼レフカメラのISO感度を1600、レンズの絞りをF2.5に設定し、120秒露出で撮影を行いました。5枚連続で撮影したところ、拡大表示すると若干星像が伸びている画像もありましたが、ガイドエラーはほとんど目立ちませんでした。

下に撮影した画像の一部分を拡大した画像を表示します。画像はそれぞれの写真のM20の部分を拡大したもので、左から撮影した順番に並べています。5コマ目をよく見ると星が若干左右に流れているのがわかりますが、それ以外の画像では星はほぼ円形を保っています。

5コマ目の画像を除いた4枚の画像を、パソコン上でコンポジット合成したのが下の写真です。夏の天の川銀河のハイライトとも言える、M8とM20星雲が浮かび上がりました。

ビクセンGP2赤道儀は、比較的安価な初級者向けの赤道儀ですが、120秒露出程度なら200ミリ望遠レンズで撮影できる精度があることがわかりました。ただ時折ガイドエラーが大きく出ることもあるため、実際の撮影では枚数を多めに撮り、ガイドエラーが大きく出たものを除いて合成すると、よりよい結果が得られるでしょう。

彗星を撮ってみよう

今年の秋にはアイソン彗星が地球に近づく予定です。アイソン彗星は非常に明るくなると予想されていて、今から天文ファンの注目を集めています。彗星が予想通り明るくなれば、絶好の被写体となるでしょう。今回のKYOEIオリジナルセットは、このアイソン彗星の撮影にも活躍すると思います。

アイソン彗星はまだ暗くて見えませんので、今年の春、話題になったパンスターズ彗星をオリジナルセットを使って撮影しました。撮影機材はM8とM20の時と同様で、露出時間は180秒で撮影しました。今回も5コマ撮影し、ガイドエラーの大きかった1コマを除いた4枚を合成しています。下がそのパンスターズ彗星の写真です。彗星の核から長く伸びた尾が写っています。

明るくなった彗星は太陽に近い位置にあるため、夕暮れ時や明け方の僅かな時間を狙って撮影することになります。限られた時間で失敗せずに撮影するには、機材をある程度使いこなしておかなければなりません。夏の天体の撮影を楽しみながら、アイソン彗星の撮影の練習をしてはいかがでしょうか。

撮影の失敗を減らすコツ

赤道儀の使い始めは、誰でも失敗がつきものです。慣れてくると徐々にコツが分かってきて、同じ機材でも上手く撮れるようになります。ビクセンGP2赤道儀を使って、上手に撮影するコツをいくつかご紹介しましょう。

(1)赤道儀の三脚は、なるべく水平でしっかりした地面の上に置く。

(2)三脚の脚を伸ばしすぎると不安定になるので、なるべく短い状態で使用する。

(3)機材を全てセッティングしてから極軸を合わせる。

(4)レンズの方向を変えるときには、赤道儀の軸に沿ってゆっくりと動かす(合わせた極軸をずらさないようにする)。

(5)構図が決まったら、赤経・赤緯のクランプを確実に締める。

(6)GP2赤道儀のモーターは振動が大きいので、モーターの電源を入れてしばらくしてから撮影を開始する(モーターがジジッと大きく鳴っている間は撮影しない)。

(7)露出時間中は赤道儀に触らない。

(8)露出時間中は赤道儀の周りで大きな振動を立てない。

(9)赤道儀に身体等が当たって揺らしてしまったら、面倒でも極軸が合っているか再確認する。

以上のような点に注意すれば、きっと綺麗な星空の写真を撮ることができると思います。

まとめ

ビクセンと言えば、スターブックTENの付いた高機能赤道儀に人気が集まっていますが、GP2赤道儀は手ごろな価格とシンプルさで魅力のある機材です。今回、KYOEIオリジナルセットが発売されたのをきっかけにGP2赤道儀を使って撮影してみたところ、中望遠のカメラレンズなら十二分に撮影を楽しめることがわかりました。

GP2赤道儀は拡張性がある点も良いところです。オプションで赤緯モーターが用意されているので、この赤緯モーターとオートガイダーを用意すれば、焦点距離の長いレンズや天体望遠鏡を使った撮影にも対応することができます。まずは手頃な機材で天体撮影を始めてみたいという方にお勧めのセットでしょう。

望遠鏡セット

望遠鏡セット 鏡筒

鏡筒 赤道儀・架台

赤道儀・架台 望遠鏡パーツ

望遠鏡パーツ 双眼鏡

双眼鏡 アイピース

アイピース CMOSカメラ

CMOSカメラ バッテリー

バッテリー 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア フィールドスコープ

フィールドスコープ アイピース

アイピース 三脚・雲台

三脚・雲台 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア 中古/在庫処分品

中古/在庫処分品 顕微鏡

顕微鏡 レーザー距離計・

レーザー距離計・ 単眼鏡・ルーペ

単眼鏡・ルーペ その他

その他