都会で天体撮影を楽しもう

電視観望と天体撮影の違い

電視観望では、F値の明るい天体望遠鏡と感度の高いCMOSカメラを使って、数秒から数十秒程度の短い露光時間で天体を捉え、多くの枚数をスタック(重ね合わせ)することによって、滑らかな画像として見ることができました。

一方、天体撮影の場合は、1枚当たりの露光時間を伸ばして1枚当たりのSN比を向上させ、カメラの解像力を最大限に活かして撮影し、高解像度の画像を得ます。リアルタイムの電視観望、クオリティ重視の天体撮影と考えるとわかりやすいと思います。

天体撮影に必要な機材

天体撮影でも電視観望と同じく、F値の明るい機材が有利ですが、露光時間を長くすれば、F値の暗い望遠鏡でも撮影を楽しむことができます。

必要な機材は、天体望遠鏡一式に加え、CMOSカメラとノートパソコンです。また、都会の夜空は明るいので、光害の影響を減少させるフィルターも用意するとより写りの良い画像を得ることができます。

今回は、ビクセンED103S望遠鏡とZWO社の冷却CMOSカメラASI2600MCProを使った天体撮影をご紹介します。ED103S望遠鏡には、星像を改善する補正レンズを取り付けています

カメラをパソコンに接続する前に、

カメラのドライバーやソフトウェアをカメラ付属のCD-ROMやZWO社のWebサイトからダウンロードしましょう。

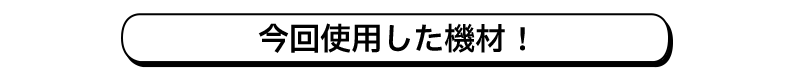

また、今回の天体撮影ではASI Studioを使用するので、ZWO社のWebサイトから

ASI Studioの最新バージョンをダウンロードして、パソコンにインストールしておきましょう。

機材の設置とカメラの接続

天体望遠鏡一式を組み立て、カメラを取り付けます。極軸望遠鏡を使って赤道儀の極軸も合わましょう。

次に、USBケーブルでカメラとノートパソコンを繋ぎ、DC12Vの電源プラグをカメラの電源ソケットに差し込みます。ドライバーが正常にインストールされていれば、カメラのファンが回り出すとともに、パソコン上でカメラが認識されます。

ASI Imgを立ち上げよう

カメラが起動したら、インストールしておいたASI Studioを立ち上げます。立ち上げると以下のような画面が表れます。今回は左から2番目の天体撮影用のアプリケーション「ASI Img」を使用するので、ASIImgのアイコンをクリックしてください。

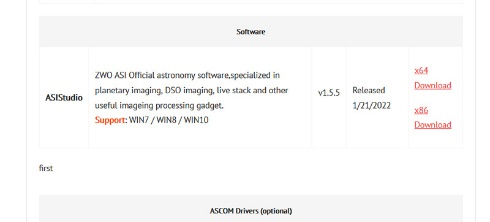

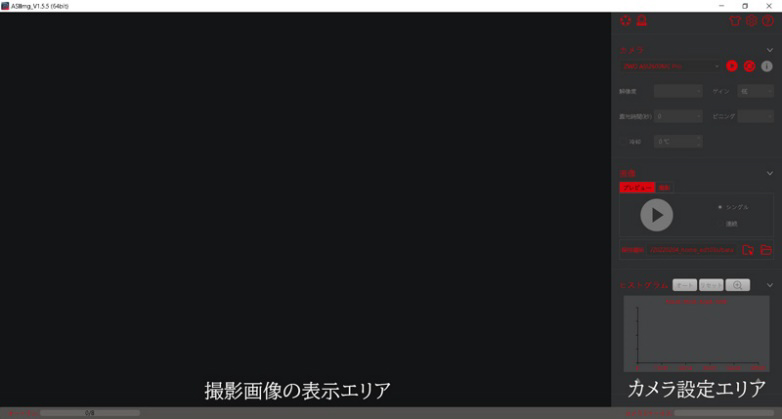

ASI Imgの画面構成は、以下の通りです。右側にカメラの設定項目が並び、左側の大きなキャプチャー画面にCMOSカメラが写した画像が表示されます。

|

|

|---|---|

| カメラ設定エリアの上部分にある「カメラ」部分に、パソコンに接続しているカメラが表示されているか確認しましょう。正しいカメラが表示されていることが確認できれば、右矢印ボタンを押してください。ソフトウェアがカメラを接続します。 | |

|

カメラが正しく表示されない場合は、右矢印ボタンの右にある更新ボタンを押してください。ドライバーが正しくインストールされていれば、カメラが表示されます。 |

|

|

| カメラの設定画面で、解像度やゲインを設定しましょう。 | |

|

解像度は、お使いのカメラの最高解像度、ゲインは「High」、露光時間は「2秒」、ビニングは「Bin1」に設定してください。冷却機構のあるカメラの場合は、オンにした後、希望の温度に設定しましょう。夜露の可能性があれば、防露ヒーターもオンにしましょう

今回はビクセンED103S望遠鏡とASI2600MCproカメラを使用し、画像の通りのカメラ設定で撮影しました。 |

|

|

| 赤道儀の自動導入機能やファインダーを使って、天体望遠鏡の視野内に明るい星を導入します。 | |

|

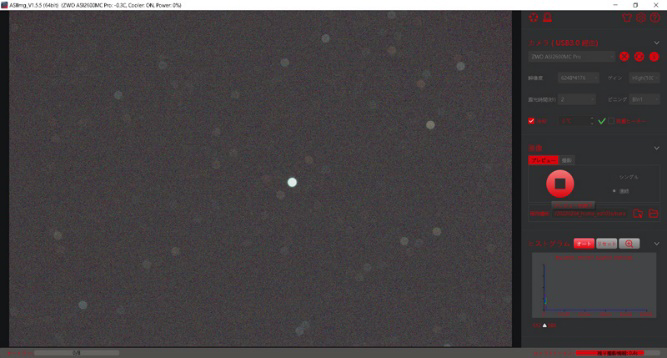

導入後、プレビューの矢印ボタンを押すと、カメラが捉えた画像が左のキャプチャー画面に表示されます。 |

|

最初は、画像のように星がぼけて写ると思いますので、天体望遠鏡のピントノブを回し、星像が小さくシャープになるようにピントを合わせましょう。 ピントを合わせるときは、プレビューモードの「連続」ボタンを押すと、連続撮影モードになって次々と画像が更新されるため、ピントを合わせやすいと思います |

|

キャプチャー画面右端にマウスカーソルを移動させると、上記のようなアイコンが縦に表示されます。拡大ボタンを押して、画像を拡大し、更にピントを追い込みましょう。

ピントが合ったら、天体望遠鏡のドロチューブ固定ネジを回し、撮影中にピントがずれないようにしておきましょう。 |

|

|

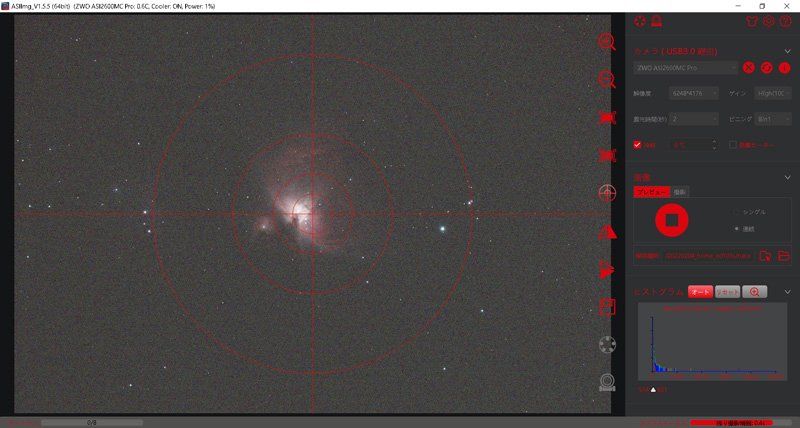

| 次に、撮影したい天体を導入します。自動導入やファインダーを使って、天体望遠鏡を目的の天体に向けましょう。 露光時間数秒で撮影し、対象の天体が視野内に入っているか確認します。天体が淡くて形がわかりにくい場合は、一旦ビニングを4にすると、実効感度が上がり、短時間で星雲や銀河の形を捉えやすくなります。 | |

|

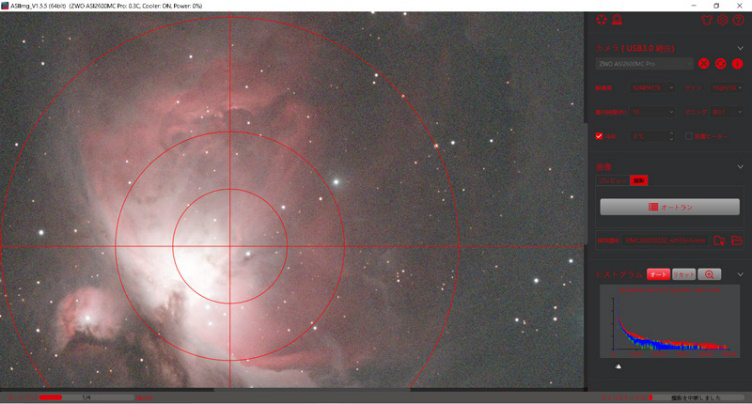

|

| 目的の天体の位置がずれている場合は、赤道儀の赤緯赤経ボタンを押して、望遠鏡の向きを微調整します。キャプチャー画面右側のアイコンで十字線を表示させると、全体のバランスがわかり、構図を合わせやすくなります。 | |

|

|

|

構図を合わせたら、いよいよ撮影開始です。 撮影を始める前に、まず「保存場所」でファイルの保存先を指定しましょう。 撮影には、撮影タブの中にあるオートランを使用します。 |

|

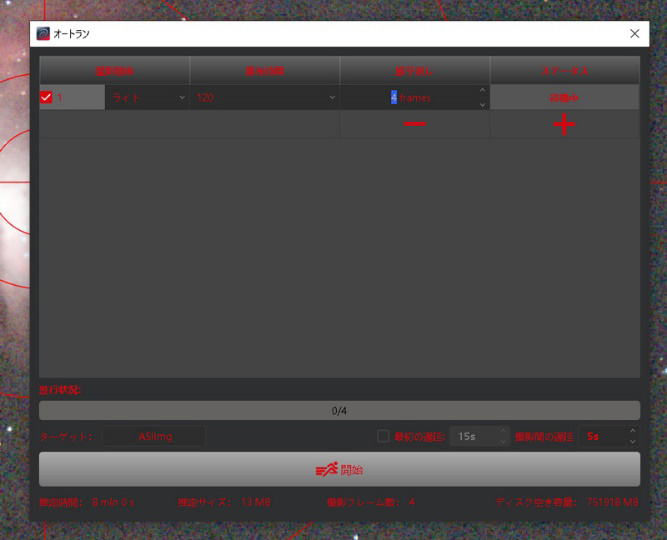

オートランボタンを押すと、キャプチャー画面にダイアログボックスが表示されます。ボックスでは、撮影画像の種類(撮影順序)、露光時間、撮影枚数(繰り返し)を設定することができます。

右側ステータスの下にあるプラスボタンを押すと、撮影スケジュールが追加されます(マイナスボタンを押すとスケジュールが削除されます)。 今回は実際に天体を撮影するので、撮影画像の種類は「ライト」、露光時間を120秒に設定します。撮影枚数は希望の枚数に設定しましょう。 「開始」ボタンを押すと撮影が開始され、撮影画像は指定したフォルダに保存されます。オートラン画面の左下にあるターゲットのテキスト部分に希望の名前を入れておくと、そのファイル名で保存されます。 |

|

|

|

1枚撮影が終わるごとに、キャプチャー画面に撮影画像が表示されます。1枚目の撮影が終わって画像が表示されたら、オートランのダイアログボックスを移動させ、画像を確認しましょう

|

|

|

画面右側にある拡大ボタンを押すと、ピントずれなどがわかりやすくなります。

今回はオートガイダーを使用していないため、星が線状に流れて写る場合がありますが、これは赤道儀の追尾誤差によるもので、異常ではありません。しかし、あまりにも大きく流れて写る場合は、極軸がずれている可能性もありますので、赤道儀のセッティングを確認しましょう。 |

|

|

|

|

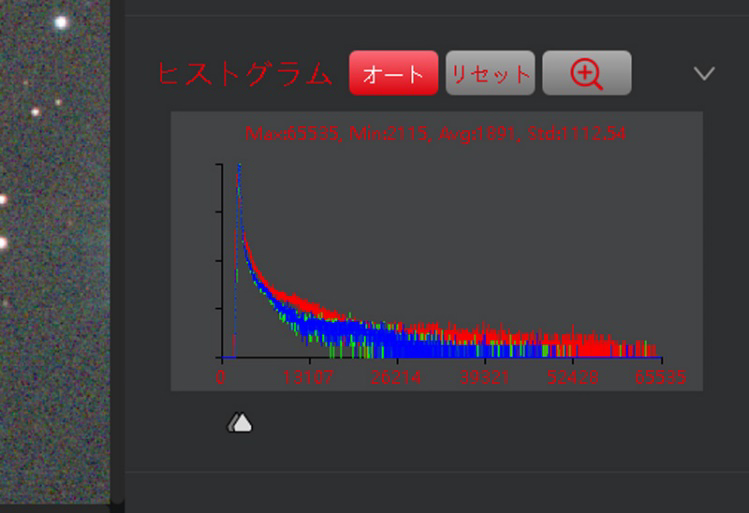

ASI Imgの画面右下にヒストグラムが表示されています。 デフォルトでは「オート」が選択されており、キャプチャー画面には、自動的に明るさや色合いを調整した画像が表示されます。 「オート」の隣にある「リセット」ボタンを押すと、調整前の撮影したままの画像に切り替わりますが、通常は「オート」で使うのがお勧めです。 |

|

|

|

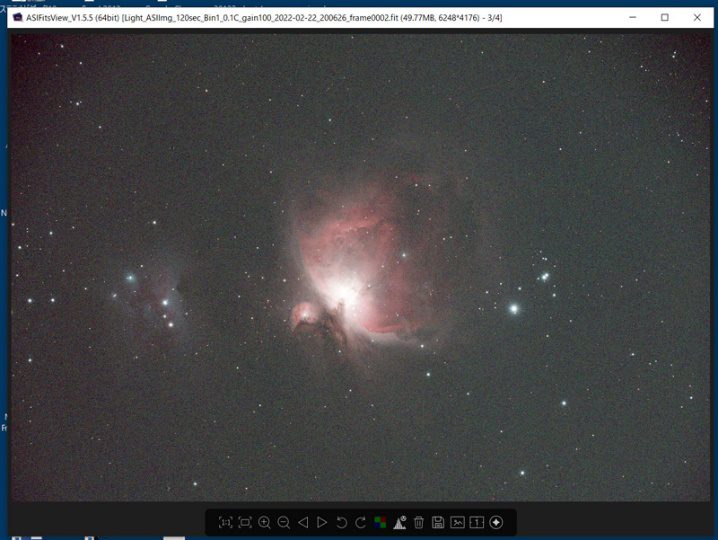

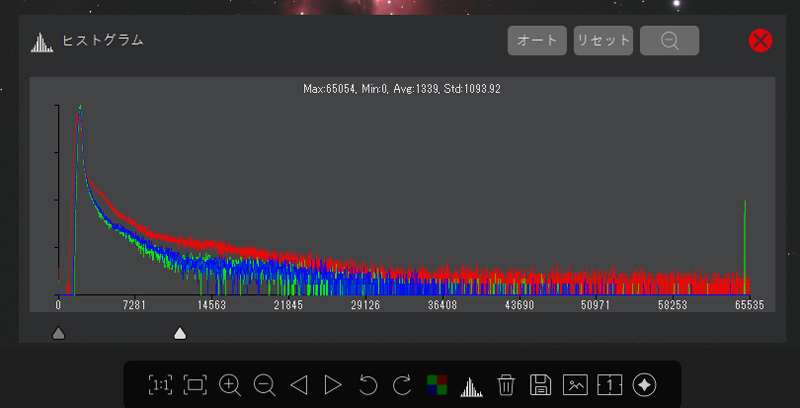

撮影した画像ファイルはFit形式で保存されるため、通常の画像を扱うソフトウェアでは開くことができません。ASI Studioの中にあるASIFitsViewで開いてみましょう。 画像を開くと、撮影画像が表示されます。下にはアイコンが表示され、拡大や縮小だけでなく、ベイヤー・RGB変換なども行うことができます。 |

|

ヒストグラムのアイコンをクリックすると、上のように撮影画像上にヒストグラムが表示されます。ヒストグラム下の矢印を移動させれば、画像を強調することができます。 また、ファイルボタンを押すと、一般的なファイル形式で画像を保存することができます。SNS等にアップロードしたい場合は、ここで画像をJPEG形式で保存するとよいでしょう。 |

都会で撮影した天体

ビクセンED103S望遠鏡(現行のビクセンSD103S同等品)とZWO ASI2600MCProを使って撮影した天体の姿をご紹介します。なお、撮影は、2等星がやっと見える都市部(兵庫県宝塚市)で行いました。カメラの設定は、全てゲインHighで120秒露光(馬頭星雲のみ180秒)です。

|

| オリオン座にある有名な散光星雲で、明るいので都会でも写しやすい天体です。アイダス社の光害カットフィルターLPS-D3を使用して撮影したところ、ピンク色がかった星雲の姿を捉えることができました。更に星雲部分を拡大撮影してみても面白そうです。 |

|

| 馬頭星雲は淡いため、HαとOIIIの光だけを通すナローバンドフィルター、アイダスNBZフィルターを使用して撮影しました。フィルターの効果が発揮され、都会からの撮影ではほとんど写らない馬頭星雲がコントラストよく浮かび上がりました。 |

|

| いっかくじゅう座にあるばら星雲は、天体撮影の対象として人気があります。馬頭星雲と同じく、NBZフィルターで撮影すると、薔薇の形が画面に表れました。 |

|

| おおぐま座にある系外銀河のペアです。どちらも系外銀河の中では明るく、都会でも撮影しやすい対象です。系外銀河は連続光で輝いているため、ナローバンドフィルターよりも光害カットフィルターが適しています。作例の撮影もLPS-D3フィルターを用いています。 |

|

| しし座の後ろ脚の付け根に存在する系外銀河です。3つの銀河がグループを形成し、とても興味深いエリアです。下の2つの銀河に比べて上の銀河は大変暗いのですが、LPS-D3フィルターの光害カット効果により、写し出すことができました |

|

| M67は、都会でも双眼鏡を使えば見ることのできる散開星団です。星団は都会でも比較的撮影しやすく、ヘルクレス座のM13球状星団などが有名です。夏の撮影シーズンになったら撮影してみてはいかがでしょうか。 |

光害カットフィルターやNBZフィルターについて |

|

| 都会の夜空は明るいため、フィルター無しでは、星雲や銀河は背景の明るさに負けてしまい、はっきりと写し出すことはできません。 アイダス社のLPS-P3 / LPS-D3フィルターは、星雲が発する光は通す一方、光害の元となる水銀灯やLEDの光はカットするため、フィルター無しでの撮影時より星雲をコントラストよく写し出すことができます。 | |

|

馬頭星雲やばら星雲の撮影に用いたNBZフィルターは、LPS-D3よりも更に通す波長を限定したフィルターで、デュアルナローバンドフィルターとも呼ばれます。NBZフィルターを使えば、都会でも、郊外で撮影したかのようなコントラストの高い星雲の写真を撮ることができます。 都会での天体撮影では、上記2種のフィルターを用意しておくと、より撮影を楽しむことができると思います。 |

天体撮影について

ダイナミックレンジが広い冷却CMOSカメラが登場して以来、都会でもフィルターワークを活かして電視観望や天体撮影を楽しめるようになりました。

天体撮影は、電視観望に比べると露出時間が長くなるため、難易度が上がりますが、クオリティの高い作品を得られるのが魅力です。是非、この記事を参考に、天体撮影をはじめていただければ幸いです。

レビュー著者

吉田 隆行氏 ホームページ「天体写真の世界」

1990年代から銀塩写真でフォトコンテストに名を馳せるようになり、デジタルカメラの時代になってはNHK教育テレビの番組講座や大手カメラメーカーの技術監修を行うなど天体写真家として第一人者。天体望遠鏡を用いた星雲の直焦点撮影はもちろんのこと星景写真から惑星まで広範な撮影技法・撮影対象を網羅。天体撮影機材が銀塩写真からデジタルへと変遷し手法も様変わりする中、自身のホームページで新たな撮影技術を惜しげもなく公開し天体写真趣味の発展に大きく貢献した。弊社HP内では製品テストや、新製品レビュー・撮影ノウハウ記事などの執筆を担当している。

望遠鏡セット

望遠鏡セット 鏡筒

鏡筒 赤道儀・架台

赤道儀・架台 望遠鏡パーツ

望遠鏡パーツ 双眼鏡

双眼鏡 アイピース

アイピース CMOSカメラ

CMOSカメラ バッテリー

バッテリー 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア フィールドスコープ

フィールドスコープ アイピース

アイピース 三脚・雲台

三脚・雲台 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア 中古/在庫処分品

中古/在庫処分品 顕微鏡

顕微鏡 レーザー距離計・

レーザー距離計・ 単眼鏡・ルーペ

単眼鏡・ルーペ その他

その他