さらに詳しく赤道儀購入ガイド~続編

微弱な光を放つ美しい天体の姿を捉えるためには長時間の露出が不可欠です。しかし天体は刻々と位置を変えるため、長時間露出するためには「赤道儀」が必要となります。

|

| |

|---|---|

|

赤道儀は、地球の自転軸と同じ向きになるよう設置した「極軸体」(赤経軸)を、およそ1日で1周(=地球の自転の速度)という、極めてゆっくりなスピードで駆動することで、地球の自転の動きを打ち消す道具です。その赤道儀の上に望遠鏡やカメラをしっかり搭載すれば、空のどの方角に向けても追尾になり、すべての星が止まって見えます。 単純な仕組みですが高精度に駆動しなければならず、簡単には正しい追尾をしてくれません。また赤道儀そのものの堅牢性が不足していると、可動部がガタついたり、風などの外的要因で揺れたりして、撮影に失敗してしまいます。 |

|

| |

|---|---|

|

丸一日かけてやっと一周するという、目では動きを確認できないほどゆっくりと動く構造ですので、駆動部が擦り減ったり、傷んだりということが起こりにくい機材です。むしろ使い込んだ方が、ウオームホイールにアタリがついて精度が良くなる(エージングと言います)ことがあるほどです。一度購入すると長い天文人生を連れ添う伴侶となる存在ですので、なるべくなら後悔のない選択をしたいところです。 |

|

|

| |

|---|---|

|

赤道儀の能力の目安となるスペックに「搭載可能重量」というものがありますので、赤道儀選択に当たってはまずこの数値を参考にしてください。ただし、この数値には各メーカーを横断する統一した基準のようなものがないため、各メーカーの考え方に則って発表される数値となっていることには留意してください。 |

|

| |

|---|---|

|

以前よりベテランの天体写真ファンの間では「写真を撮る際、タカハシはカタログ記載の“搭載質量”通りの重量物を載せてもいいが、ビクセンなら七掛(70%)くらいに留めておいたほうが良い」と語られることが多くありました。 この話からの推測ですが、タカハシは、積載して安定して写真が撮れる重量を「搭載質量」としているように思われます。眼視だけならもう少し搭載してもいいのかもしれません。 ビクセンなら安定して眼視できる重量を「搭載可能重量」としているのではないでしょうか。赤道儀は控えめの搭載量で使用したほうが安定しますので、写真撮影の時の積載量は七掛(70%)程度に抑えたほうが失敗をしにくいでしょう。 近年では中国製の安価な赤道儀が多く出回るようになりましたが、それらに対しては「搭載重量の数値は話半分(50%)で考えるべき」という格言(?)も追加されるようになりました。メーカーとしては搭載重量を守って使用して頂ければ故障はしませんという考え方なのかも知れません。 |

|

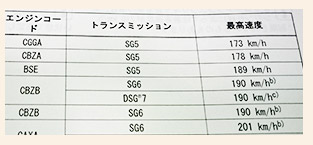

コラム ~とある自動車の取扱説明書より~ |

|

|

性能として「最高速度」が明記されているドイツ車の取説。運転技術が高い人は「最高速度」でも使いこなせるかもしれませんが、一般的にはもう少し控えめで走った方が安定しそうですよね。 |

|

| |

|---|---|

|

追尾のずれの主因は、赤道儀の追尾スピードが速すぎたり遅すぎたりする「ピリオディックモーション」または「ピリオディックエラー(PE)」と呼ばれるもので、ウオーム軸のわずかな偏心などが原因となっています。このPEは無いに越したことはないですが、全く無い赤道儀を探すのはなかなか大変です。 せめては“良いPE”を持つ赤道儀を選択したいものです。 |

|

| |

|---|---|

高精度に製造された赤道儀のウオームがわずかに残した誤差に起因するPEは、“良いPE”です。良いPEはなだらかで規則正しいサインカーブのようなガイドグラフを描きます。エラーの変化量(グラフが進む角度)が緩やかであれば、エラー量(グラフの上下の高さ)が多少大きくても、オートガイダーでほぼ完全にエラーを取り除くことができます。つまり「良いPEを持つ赤道儀」は、オートガイダーの助けを借りればほぼ完全なガイドを実現することができますので、結果として「良い赤道儀」であるといえます。 |

|

|

|

|

|

ウオームの偏心だけではなく、伝達系機構や可動部にガタがあったり、躯体の剛性が不足したりしている赤道儀では様々な要因が重なり、急峻で不規則な変化量を持つガイドグラフを示します。このような赤道儀の場合、オートガイダーの補正が間に合わないためエラーを完全には除去することはできません。また、モータのトルクが不十分だったり、ギアのバックラッシュが大き過ぎる場合にも、赤道儀をオートガイダーの修正指令通りすみやかに駆動することが出来ず、エラーを除去しきれないことがあります。 |

|

|

|

|

| |

|---|---|

つまりオートガイドさえすれば何でもいいわけではなく、低価格赤道儀にオートガイダーを組み合わせた場合にはある程度のエラーは残り、高精度な赤道儀と同じにはなりません。 |

|

|

| |

|---|---|

| 前項で「200mm、300mm光学系まで耐える」といった表現をしました。 赤道儀やオートガイダーの性能のアピールでも「何百ミリまでOK」といった文言が出てくる場合があります。 目安としてはわかりやすい表現ですが、いろいろな要因が複合しますので実は一概には言えません。 「焦点距離は長いが、星像は肥大気味」の鏡筒を使用する場合よりも、 「焦点距離は短くても、針で突いたようなシャープな鋭像を結ぶ優秀な鏡筒」を使用する場合のほうが、 よりシビアなガイドが要求されるケースが多々あるからです。 また、空のどの領域を撮影するかによっても違いがあります。 同じ焦点距離であっても、星の移動量が最大となる天の赤道付近を撮影すればガイドのずれが目立ちやすく、 移動量が小さくなる極付近を撮影すれば目立ちにくくなります。 | |

|

●カリフォルニア星雲 撮影:吉田隆行氏 詳細はこちら→ |

|

●網状星雲全景 撮影:吉田隆行氏 詳細はこちら→ |

|

| |

|---|---|

|

高性能鏡筒が結ぶ鋭い星像を一点に留め、無数の微光星の姿までを忠実に写し撮るためには、焦点距離がそれほど長くない(数百ミリ)場合であっても、良い赤道儀にオートガイドを併用して追尾精度の向上を追求するべきです。必要とされる精度は使用するカメラの撮像センサーのピクセルサイズにも依りますし、シンチレーションの影響も勘案する必要があります。しかし明らかなことは、シャープな星像を持つ最新の天体望遠鏡の性能を遺憾なく発揮するためには、PE±数秒レベルの追尾精度ではまだ不十分であり、1秒未満の完ぺきに近いガイドが要求されるという事実です。 |

|

|

| |

|---|---|

|

下記にご紹介する赤道儀であれば広角~中望遠レンズでの撮影はオートガイダーなしで出来ます。さらにオートガイダーを組み合わせれば、高性能な天体望遠鏡を使った直焦点撮影も可能です。大きさや自動導入の有無などをチェックして、お好みに合う赤道儀を見つけてください。これらの赤道儀であれば電気系統の不具合やプログラムのバグといったトラブル事例も極めて少なく、安心して運用できるという信頼性の面でもお勧めできます。 着実に仕事をこなしてくれる赤道儀を相棒に選べば、満天の星空の下であなたは最高の時間を過ごすことが出来るでしょう。 | |

|

カメラレンズなど短焦点光学系を使用して星野撮影を行うなら、ノータッチ(オートガイドなし)でも撮影できるように、なるべくPEの少ない赤道儀がおすすめです。ノータッチはお手軽ですし、オートガイドすればなお良くなります。 |

||

|

|

|

|

望遠鏡による直焦点撮影には、基本性能と十分な剛性がありオートガイド適性の良い赤道儀であることが大切です。オートガイダーを組み合わせれば、ほぼ完ぺきな追尾が可能です。優秀な撮影鏡筒、1000mmオーバーの超長焦点撮影など、あらゆる天体撮影に挑戦できます。 | ||

|

|

|

|

|

|

望遠鏡セット

望遠鏡セット 鏡筒

鏡筒 赤道儀・架台

赤道儀・架台 望遠鏡パーツ

望遠鏡パーツ 双眼鏡

双眼鏡 アイピース

アイピース CMOSカメラ

CMOSカメラ バッテリー

バッテリー 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア フィールドスコープ

フィールドスコープ アイピース

アイピース 三脚・雲台

三脚・雲台 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア 中古/在庫処分品

中古/在庫処分品 顕微鏡

顕微鏡 レーザー距離計・

レーザー距離計・ 単眼鏡・ルーペ

単眼鏡・ルーペ その他

その他