セレストロンEdgeHD800-CG5鏡筒と

K-ASTEC TR74-ASI6200_M42 オフアキシスガイダー

接続装置のインプレッション

セレストロンEdgeHD800-CG5 鏡筒(以下「セレストロンEdge」)は、セレストロン社が製造している口径203㎜(8インチ)、焦点距離2000㎜の天体望遠鏡です。セレストロンEdgeには、同社のセレストロンC8を更に進化させた光学系が採用されており、天体観望から天体撮影までオールマイティに使用できる望遠鏡です。今回は、レデューサー用のオフアキシスガイダーをご紹介しながら、天体撮影時の性能を中心にレビューしました。

シュミットカセグレン式を進化させた光学系

セレストロンC8はコンパクトで大口径が得られるシュミットカセグレン望遠鏡ですが、収差の影響で視野周辺の星像が悪化してしまいます。その点を改善するため、セレストロンEdgeには、補正レンズがバッフル内に設けられました。補正レンズにより、中心像はもちろん周辺まで鋭い星像を結ぶように設計されています。上は、セレストロンEdge(右側)と同社のセレストロンC8を並べた写真です。外観はほとんど同じですが、セレストロンEdgeの主鏡背面にはミラーの固定機構が採用されるなど、より天体撮影に使いやすい構造になっています。

なお、重さはEdgeの方が若干重く6.4キロ(C8は5.7キロ)です。接眼パーツなどは共用できるものが多く、C8からのステップアップ用としてもお勧めできる望遠鏡です。

セレストロンEdgeで天体観望

口径20センチの集光力は、肉眼の 841 倍もあります。セレストロンEdgeで春や秋の夜空を眺めると、小口径の望遠鏡では見えなかった暗く小さな系外銀河も確認することができます。

また、セレストロンEdgeの星像は、中心だけでなく視野周辺もシャープなため、星の集まった散開星団や球状星団の観望にも適しています。中心像のシャープさに関しても、セレストロンC8と見比べて違いは感じられず、中心から周辺まで引き締まった星像が広がる様子が気持ちよく感じられました

天体撮影時の性能

セレストロンEdgeのシャープな星像は、電視観望や天体撮影用としても魅力的です。直焦点では約F10と暗いですが、オプションの補正レンズ「レデューサーレンズ 0.7X EdgeHD800用」を使用すれば、F値が約7まで明るくなり、天体撮影や電視観望に使いやすくなります。

周辺減光を表すフラットフレーム画像(下画像)を見ると、写野隅に近づくにつれて暗くなり、周辺減光が感じられますが、それほど急激な減光でありません。フラット補正を適用すると、綺麗にフラットになりました。

そして今回、K-astec社の協力で完成したのが、Edgeレデューサー用のオフアキシスガイダーシステムです。 ※セレストロン社から純正のオフアキシスガイダーが発売されていますが、直焦点(F10)専用で、レデューサー使用時には使えませんでした。

K-ASTEC オフアキシスガイダー接続装置 TR74-ASI6200_M42

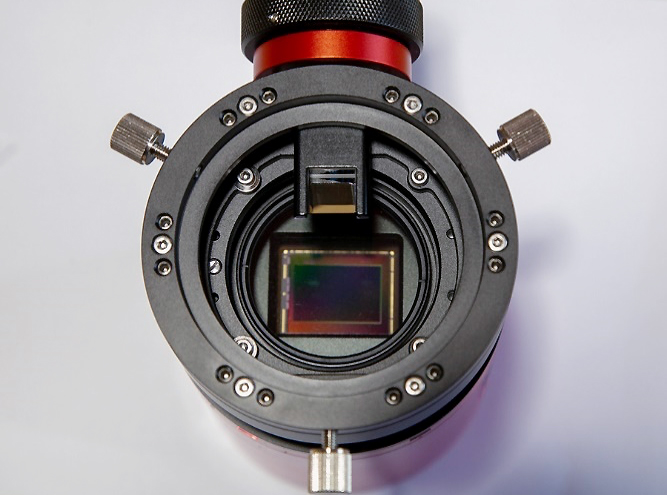

/SHOP/zwo-asi2600mc-pro.html 下の写真は、セレストロンEdge用レデューサーの後ろにK-ASTEC オフアキシスガイダーTR74-ASI6200_M42経由でオフアキシスガイダー(以下:オフアキ)を取り付けた様子です。オフアキは、ZWO社のM68オフアキとK-AstecのM42Fテーパーリング接続キットを組み合わせた構造で、ZWO社のCMOSカメラ(ASI2600MCPなど)を使用したときに最適な光路長になるよう調整されています。

M54フィルターボックスとカメラの接続は、オフアキシステム専用のM54接続プレートを介して固定します。接続プレートのネジ部分には回転方向に溝が彫られており、固定後、オフアキのプリズムの位置に合わせて、カメラを回転させて微調整できるようになっています。

オフアキではイメージーサークル端の星をガイド星として選ぶため、ガイド星が若干いびつになる場合がありましたが、オートガイドへの影響は感じられず、ガイドは正常に行われました。気になる場合は、オフアキの固定ネジを緩めれば、オフアキのプリズムの位置(深さ)を微調整して、星像の良い範囲でガイド星を選ぶことも可能です。

セレストロンEdgeで撮影した春の銀河

テスト撮影の後、セレストロンEdgeを郊外に持ち出し、オフアキとASI2600MCProカメラを使用して天体撮影を行いましたので、作例をご紹介します(掲載画像は周囲をトリミングしています)。

都会でも撮影を楽しめるEdge鏡筒

M54フィルターボックスにデュアルバンドフィルターや光害カットフィルターを挿入すれば、都会でも天体撮影を楽しむことができます。下は、アイダスのGNBフィルターを取り付け、ASI2600MCProで撮影した、M51銀河の写真です。

上の画像は600秒露光を10枚重ね合わせたものですが、露光時間を増やせば、郊外で撮影した写真に近づくでしょう。惑星の観望だけでなく、Edgeを使って都会からの撮影も楽しめれば天体趣味の幅も広がるのではないでしょうか。

まとめ

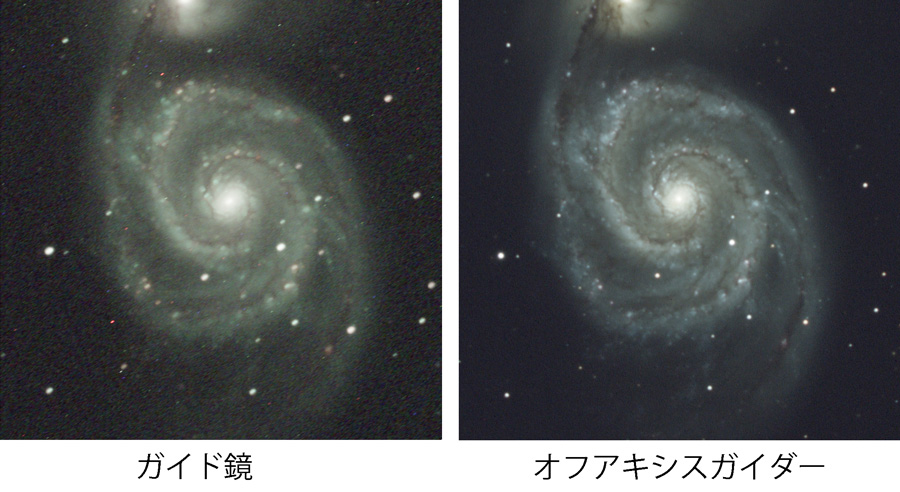

セレストロンEdgeと鏡筒外付け式のガイド鏡を組み合わせて天体撮影したところ、ガイド成功率の低さに悩まされました。そこでK-Astec社に相談し、改良を重ねて、今回ご紹介したオフアキシスガイダーが完成しました。フィルターボックスも装備され、非常に使いやすいオフアキだと思います。天体撮影の成功率を上げるため、是非ご活用いただければと思います。

今回は、春の銀河の写真を取り上げましたが、セレストロンEdgeは、夏の星雲のクローズアップ撮影にも適した光学系です。レデューサーとオフアキを使って、三裂星雲のクローズアップや、M16星雲にある創造の柱を狙ってみてはいかがでしょう。撮影対象の幅が広がり、天体撮影が更に楽しくなると思います。

特集ページ

|

望遠鏡セット

望遠鏡セット 鏡筒

鏡筒 赤道儀・架台

赤道儀・架台 望遠鏡パーツ

望遠鏡パーツ 双眼鏡

双眼鏡 アイピース

アイピース CMOSカメラ

CMOSカメラ バッテリー

バッテリー 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア フィールドスコープ

フィールドスコープ アイピース

アイピース 三脚・雲台

三脚・雲台 書籍・ソフトウェア

書籍・ソフトウェア 中古/在庫処分品

中古/在庫処分品 顕微鏡

顕微鏡 レーザー距離計・

レーザー距離計・ 単眼鏡・ルーペ

単眼鏡・ルーペ その他

その他